テレビ放送が日本で産声を上げたのは1953年。2月1日にNHK、8月28日に日本テレビ放送網が本放送を開始しました。それから70年、カラー化やデジタル化などを経て、民放連加盟のテレビ局は地上127社、衛星13社の発展を遂げました。そこで、民放onlineは「テレビ70年」をさまざまな視点からシリーズで考えます。今回は、テレビメディアの歩みを振り返ります。

テレビ50年とテレビ70年

2003年、テレビ放送開始50年を迎えた年から、私は大学の専任教員としていくつかのテレビ論の講義を担当するようになった。きっかけは39の歳に再び門を叩いた大学院で、研究対象としてテレビと出合い直したからだ。直前までネットベンチャーにいた私は、最初からテレビに特別な眼差しを向けていたわけではない。むしろその頃はIT業界での挫折経験を、テレビとともに育った自分史に重ねる意識の方が強かった。

私が生まれた1961年は、NHKの連続テレビ小説(朝ドラ)が始まった年である。次いで63年には大河ドラマがスタート、今日に続く「番組」「編成」秩序が形成された時期だ。また前年60年にはNHK放送文化研究所による第一回国民生活時間調査が行われ、62年にはビデオリサーチが視聴率調査を開始する。まさにテレビジョン・レジームというべき時代の幕開けといえる。だから私たち世代は、自分の記憶や経験をテレビとともに語る癖がある。つまりテレビ50年は、熟年期を迎えた自分の人生とテレビの関係を考える好機だった。それは「民主主義」がまだ新鮮な語感を持ちえた社会で育った人間のアイデンティティを問うタイミングでもあった。

ところがテレビ50年は、「テレビの黄昏」を実感し始める契機となった。生活環境全般を覆うデジタル化の波が、「地上デジタル放送」というカタチをとることによって、テレビのシステムとしての独立性の危機が露わになったのである(拙著『テレビジョン・クライシス』)。あれから20年――今日、CG編集やAI、アーカイブやOTTとのシームレスなネットワークを基盤に成立するようになった「それ」を、同じく「テレビ」の名で呼んでいいものなのか、私には正直自信がない。

私たちがいま見渡す「テレビ70年」の風景は、かつての想像とは全く異なる世界線上にある。コネクテッドTVが標準化し、スマートフォンに「最も身近なメディア」の地位を明け渡すに至った。フィルターバブルや、ダイバーシティの名のもとに可視化されたさまざまな声の島宇宙が、マスメディア的思考自体を粉砕し、困難なコミュニケーションがメンタルをさいなむ現実。問いの方向性は完全に変わった――「テレビには、どんな未来が待っているのか」ではない。「テレビは、いったい我々に何をもたらしたのか」、を問うべき状況に立たされている。アニバーサリーを祝い、懐かしんでいる場合ではない。

イノベーションとタイムラグ

垂直統合システムとして構想されたとはいえ、テレビジョンはもとよりいくつもの要素技術の複合体である。故に「地デジ」までの50年間にも、途切れることなく小刻みのイノベーションが重ねられていた。仮に、その技術群が「制作」「送受信」「端末」の三つの層から成るとして考えてみよう。当初、生放送を基本とした直線的な情報伝達のライン上に分かちがたく結びついていた各層ではあったが、編集・収録の高度化と端末の多機能化の要求のもとに局所的改良が重ねられ、結果として初期の連結体制は早々に緩んでいった。テレビ・システムの輪郭は黎明期から不安定さを抱え込んでいたのだ。

とりわけ1970年代の変化は大きかった。「制作」面では録画品質の向上とENGの導入、「端末」面では家庭用ビデオ発売が大きなインパクトを与えた。前者はスタジオを核に時空間をつなぎ、後者はやがてテレビゲームとも接続しマルチメディア化の扉を開いた。ただし、この時代の人々は、まだ技術革新=テレビ文化を成熟に向かわせるプロセスと捉えていた。すなわち、「テレビなるもの」を中心にした新たなメディア圏をイメージしていたのだ。

実際70年代からの10年に、テレビ史に残る「お化け番組」が次々に生み出された。その原動力となったのがバラエティとドラマの2ジャンルであり、新しい技術群はその制作現場を下支えした。と同時にシステム論的合理性は工学領域のみならず、人的組織のネットワーク化も垂直統合の壁を破って推し進めた。制作プロダクションとタレント・システムは、「番組」生産を確実にする供給網を創り出したのである。

ところがデータを見ると、この時期のテレビの視聴時間は一時的に下降曲線を描いている(1975、80、85年のNHK国民生活時間調査より)。しかしそれは今日で言う「テレビ離れ」とは無縁の動きで、むしろ経済成長とともに広がった余暇時間の選択肢多様化の中で生じた、競合状態の反映とみるべきだろう。だが、1985年に底を打った視聴時間は再び拡大に転じる。テレビはレジャーとの時間の奪い合いに勝ったのである。

ジャンルの混淆とテレビの自壊

70年代から断続的に進められたイノベーションは、80年代になると番組に強靭な吸収力をもたらす。そのプラットフォームとなったのが「情報バラエティ」である。スタジオトークが芸能・スポーツから教養ネタ、あるいは報道やドキュメンタリーまでをカバーし、またスタジオを飛び出したカメラが日常の話題をテレビ色に染め、ジャンルの混淆は加速したのだ。こうして生まれたメタ・ジャンルはモニターの向こうから視聴者を番組に招き入れ、差し替え可能なコーナーが"香盤表"を細切れにした。

こうしてテレビの時空間の成立を支えた「番組」「編成」秩序は乱れ始める。90年代になると、ジャンルを固定しないワイド/スペシャル枠がシェアを大きく広げ、フライングスタートやCMまたぎが横行、テロップやワイプなどのポスプロ加工が演出の名のもとに画面を汚し、「視聴率主義」の欲望を臆面もなくさらすようになる。皮肉なことに、テレビはそれによって「ゾンビ化」した。そして自らのシステムとしての輪郭が崩れていく気配に目をつむり、バブル崩壊以降も経営的に成長を装い続けた。

かつては映像文法が支えていたテレビの二次元的意味論は、この過程を経て、モニター・フレームで仕切られた奥行きのあるコミュニケーション空間に移行し、送り手と受け手の信頼関係は、互いが任意に立場を替える共依存関係に変質していった。そうした中で、放送法にうたわれた崇高な理念と「楽しくなければテレビじゃない」空気とは大きく乖離していく。情報を送り出す側の責任と受け取る側の解釈のバランスによって成立する情報の受け渡しに、当然齟齬が生じるようになる――90年代以降頻出するようになったいわゆる「不祥事」はしばしば政治権力の介入を許し、そこに放送倫理とメディア・リテラシーの「パッチ」を当てるたびに、視聴者も次第に冷めた目を向けるようになった。まさにテレビの黄昏は世紀末とともに忍び寄っていたのである。

三つの「黄金時代」

おそらく当時の私たちは、「テレビ50年」に合わせてシステム基盤の総取り換えという大工事が計画された意味を、正しく認識していなかった。それまでなんとか体制を維持してきた業界は、世紀をまたいで持株会社制に一気に雪崩を打つ。技術的な垂直統合の崩れに端を発した「自壊」の歴史は、経営的な自律を見失うところに行きついた――そうした中で迎えた「地デジ」は、実は太平の眠りを覚ます「黒船」だったのだ。

その前年(2002)、小説家の小林信彦は『テレビの黄金時代』というタイトルのエッセイを著し評判となった。1960年の『光子の窓』で開かれ、1970年代に台頭するザ・ドリフターズや萩本欽一とともにその終息をいうところとなった「黄金時代」。それは果たして何だったのか――テレビ研究の沼にハマり始めたその頃の私は頭を抱えた。だが徐々に、報道における『お前はただの現在にすぎない』(萩元晴彦、村木良彦、今野勉)の「テレビとは何か」の問いと同質の自意識であると思うようになった。

それは「表現者たちの黄金時代」だったのだ。単純な垂直統合の技術環境は、それ自体は戦後社会と同様に「伽藍堂(がらんどう)」で、大きく口を開けて新しいクリエイティブな感性を求めていた。しかしそれとは別にテレビジョンはシステムとしての自律的成長の歴史にも踏み出していた。小林が「黄金時代」の終息を見た1972~3年のすぐあとに技術的、組織論的なイノベーションは加速し始める。それは決して偶然ではない。そこはもうフロンティア(開拓者)が生きられる世界ではなくなっていったのだ。

だが実際、テレビ史に残る人気番組が次々と誕生した時代はここからである。我々テレビと共に生まれ育った世代が「黄金時代」として記憶しているこの時代(1970~80年代中盤)とは何だったのか――テレビジョンが社会に自らを維持するためのネットワークを広げ、そこから産出されるものを「流行」として我々は消費し、「文化」として享受するサイクルができる。そしてテレビを中心としたポピュラー・カルチャーが一大産業を成立させた。しかしそれは同時にテレビが自らの輪郭を蝕む胎動でもあった。

経営的な意味でテレビジョンが「黄金時代」を迎えるのはその後である。しかしその限界も見え隠れしていた。業界の外では既にバブルは崩壊し、ITに新たな成長の波を期待するムードが芽生えつつあった。そんな中で経験された「テレビ50年」だったのだ。

浮島としての「地デジ」を考える

記号学者ウンベルト・エーコはこうしたテレビジョンの本質的変貌の推移を「パレオTVからネオTVへ」と表した(『ウンベルト・エーコのテレビ論集成』)。この概念は、テレビの歴史を読み解くのにはグローバルな感覚が必要であることを示している。確かに大戦後の地勢図を受けて産声を上げた「地上波」体制は、ナショナルな枠組で整えられた。だがやがて、衛星やニューメディア技術が牽引するメディアコングロマリットが、その境界線を崩していった。この地球的な俯瞰とこれまで述べてきたローカルな実感は不思議なほどに符合する。

だからこそ、デジタルネットワークの上に両足を預ける局所的な「地デジ」の地盤は、何重もの意味で不安定に「浮いて」いることを知るべきだろう。湾岸戦争や倒壊するワールドトレードセンター(WTC)をテレビ映像で経験した我々は、おそらくあの頃からそれまでと全く異なるゲシュタルト(形態)で世界を認識する作法を、身につけるようになった。ネット文化が世界的に育て、抱え込んだように言われている「アテンション・エコノミー」や「ポスト・トゥルース」も、実はローカルを装いながらも同時多発的にネオTVが育み、ウェブに引き継がれた感性とみることもできる。そう考えると「地デジ」の「それでもなお"テレビ"であろうとする」浮島性は、生みの親の底意地のようなものにも思える。

「黄金時代」のテレビを懐かしむノスタルジーと引き延ばされたバブル感に浸っていたあの頃を思い出すと、何か「夢を見ていた」ような気分がよみがえってくる。もしかすると「マーケティング」という名の呪文にかかっていたのかもしれない。紛争と格差とハラスメントに溢れた現実を突きつけられて、ようやくその「夢」から覚めるまで、20年もかかってしまったというのは、少々情けない限りではあるが。

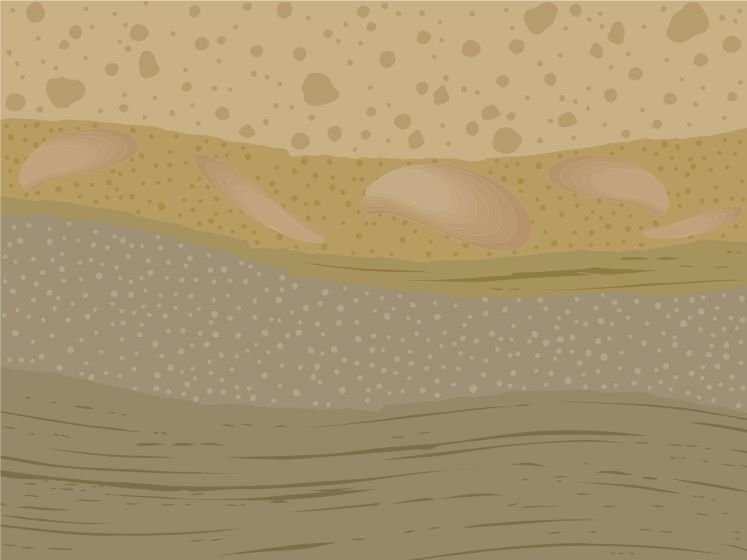

ともあれ1953年に始まったテレビジョン70年の歴史を一括りに捉えることはできない。ならばまずはあの「50年目」からのこの20年間のことを考えようではないか。そこから少しずつ遡っていけば、きっといくつもの地層の歪を発見するだろう。テレビの時代を振り返るということは、放りっぱなしにしてきた20世紀のかけらを拾い集めて、総括することでもあるのだ。それを成し遂げるまで、テレビは決して終われない。