オピニオン

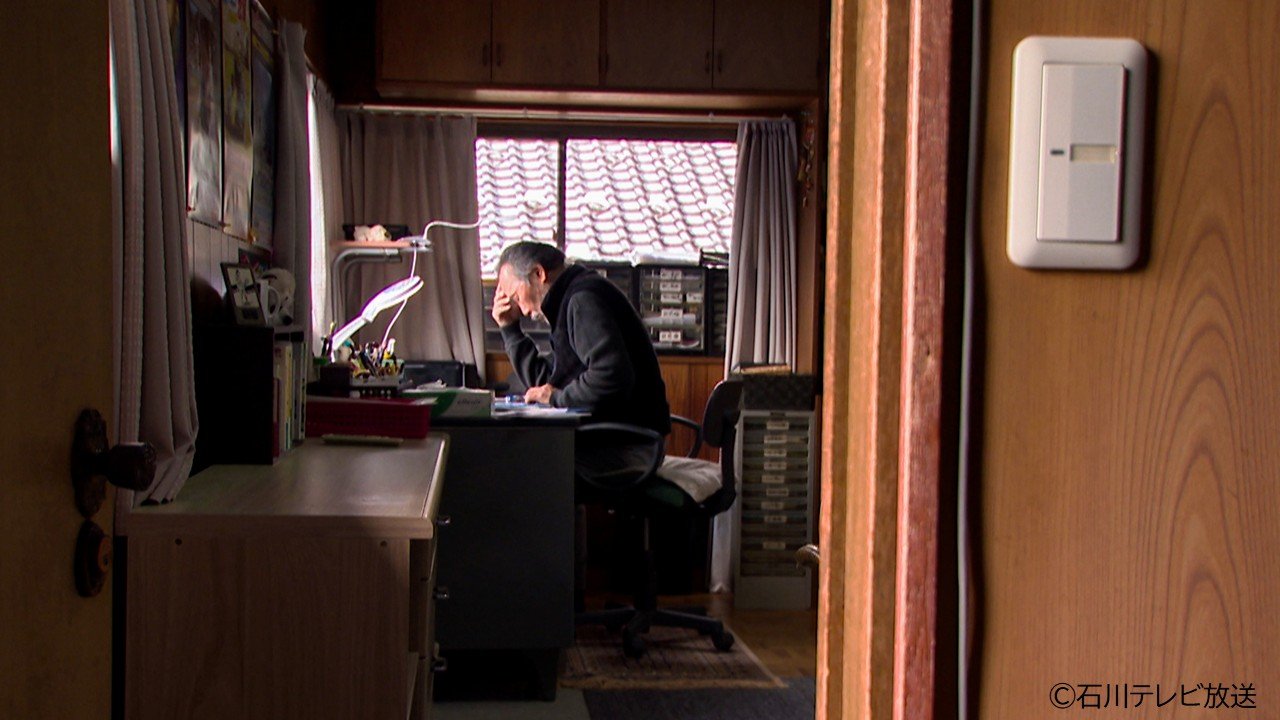

「第25回石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」が2025年11月12日に発表された(関連記事はこちら)。草の根民主主義部門大賞に選ばれたのは、石川テレビ放送の映画『能登デモクラシー』。石川県穴水町を舞台に、手書きの新聞「紡ぐ」を発行し続ける元中学校教師・滝井元之さんの日々を追い、ローカルメディア

民放onlineは、シリーズ企画「制作ノートから」を2024年2月から掲載しています。第17回はテレビユー山形の『どすコイやまがた』(水、19:00~20:00、TVerで見逃し配信中)について、プロデューサーの山田佳広さんに、番組の魅力を教えていただきます。作り手の思いに触れ、番組の魅力を違った角

「onlineレビュー」は編集担当が気になった新刊書籍や映画、ライブ、ステージなどをいち早く読者のみなさんに共有すべく、評者の選定にもこだわったシリーズ企画です。今回は、2023年11月に89歳で亡くなった脚本家・作家の山田太一さんの三回忌にあわせて、2月11日まで放送ライブラリーで開催中の「山田

ラジオの魅力があるからradikoがあるラジオの魅力は、音だけで情景や感情を想像させるところにあります。そのことを伝えるために、私がいつも引用するラジオCMがあります。それは「水とお湯の音を聴き分けられるか」という問いかけから始まるもので、CMの中でコップに水を注ぐ音と、お湯を注ぐ音が流れます。み

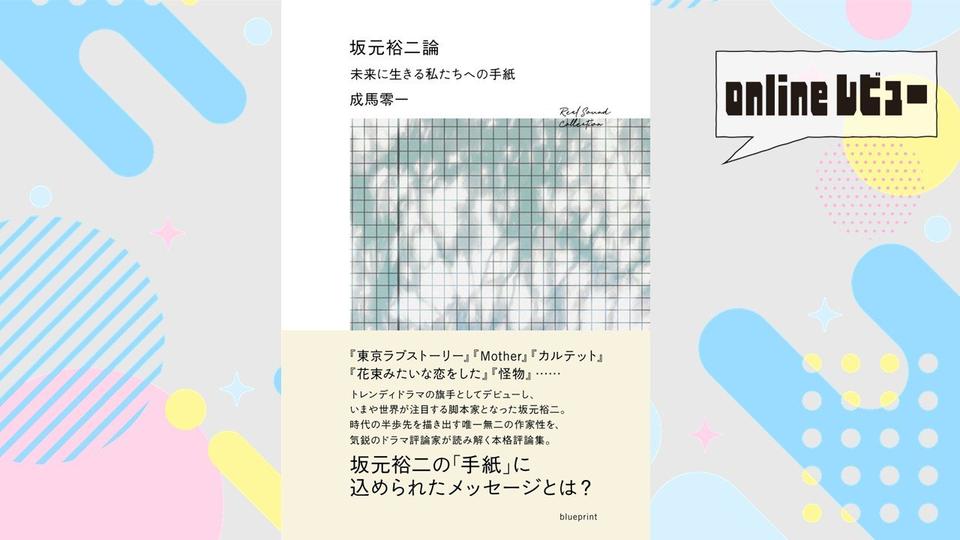

「onlineレビュー」は編集担当が気になった新刊書籍や映画、ライブ、ステージなどをいち早く読者のみなさんに共有すべく、評者の選定にもこだわったシリーズ企画です。今回は、民放onlineで「ドラマ総括」をクールごとに寄稿いただいている成馬零一さんが書き下ろした『坂元裕二論 未来に生きる私たちへの手

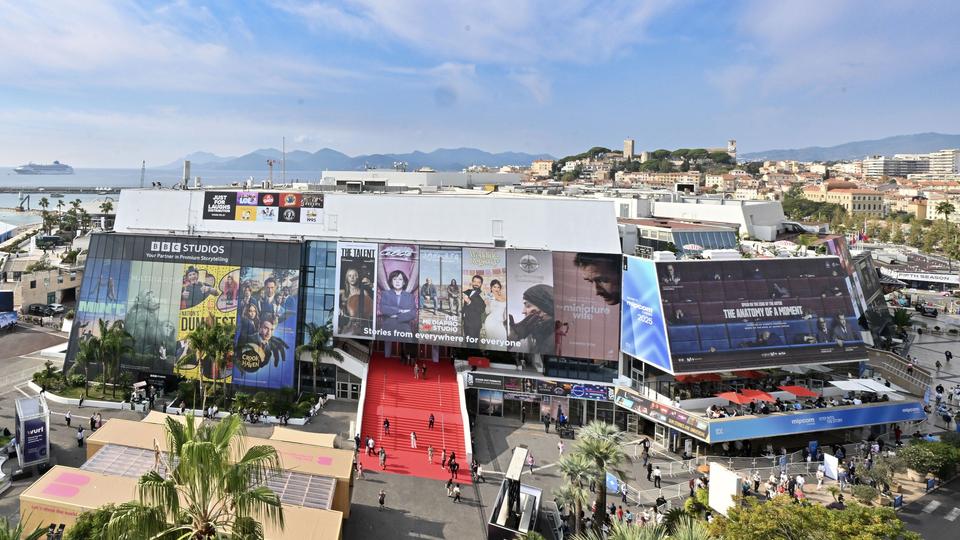

長年、「ContentisKing(コンテンツは王様)」(ビル・ゲイツの発言から)とされてきたメディア業界。2025年のMIPCOM(仏カンヌで2025年10月13〜16日開催)で最もスポットライトを浴びたのはYouTubeという、いわばクイーン(女王)格のプラットフォームだった。主催したRX

30歳以下の放送局員に「これから」を考えてもらう企画「U30~新しい風」(まとめページはこちら)。第27回は、名古屋テレビ放送の小澄珠里さんです。今年3月に放送したメ~テレドキュメント『救いの時差~ある小児がん医師の呻吟~』がABU(アジア太平洋放送連合)が主催する国際コンクールABU賞2025で

タレントや音楽グループのメンバーを選定するオーディション・コンテンツが活況を呈する様子は近年、ほとんど見慣れた風景になっている。特に、多くの番組の発信場所が、かつてのテレビメディアから、動画共有サイト・動画配信サービスに移り変わったことで、類似企画の量的な増加も呼び込んだ。もちろんのこと、テレビメデ

批判から熱狂へ2025年日本国際博覧会(2025年4月13日~10月13日/以下、大阪・関西万博、大阪市で開催)には、4〜7月の間に10回ほど足を運んだ。私はこれまで、テレビ技術史への関心の延長線上に、万博の歴史を「映像博」という視座から捉えてきた¹。この万博も依然として映像技術への依存が大き

「見る自由」が広がった10年 TVerはゼロから5億回再生へTVerは2025年10月、サービス開始から10周年を迎えました。これまでに累計9,000万件のダウンロード、月間ユニークブラウザ数は4,120万、月間再生数は約5億回に到達しました。10年前はいずれもゼロでしたが、今では多くの皆さまに日

民放onlineはあらためて「人権」を考えるシリーズを展開中です。憲法学、差別表現、ビジネス上の課題、ハラスメントの訴えがあったときの企業としての対応、などを取り上げてきました。14回目は、テレビ朝日の新堀仁子さんに、人権デュー・デリジェンスや相談窓口など、人権を尊重する意識を高める取り組みについて

秋の新番組が始まって2カ月。おなじみのパーソナリティから、初めて番組を持つ人まで多彩な番組がスタートした。おしゃべりの面白い番組が多く、そのなかから7本の番組を紹介する(以下、敬称は略させていただいた)。また、番組タイトルからのリンクは各局のサイトに遷移します。時計代わりにならない実験性📻AIR

メディア研究者の村上圭子さんによる連載です。テーマは「ローカル局」。村上さんは、NHK放送文化研究所メディア研究部に在籍時から放送政策、地域メディア動向、災害情報伝達について発信してきました。ローカル局が直面している厳しい現実のなかで新たな挑戦をする局、人への取材を中心に、地域メディアの持続可能性を

11年続けてきたデータ収集戦後70年以来、毎年8月ひと月間、自分に課してきたことがある。毎日その日の番組表を見て、「戦争」に関連のある番組をチェックし、そのEPGデータ(紹介文)をエクセル表に転記する作業だ。その10年前(戦後60年=2005年)から、「戦争とテレビ」の研究を続けてきたが、「とても

2024年から続いているコメ価格の値上がりは2025年になっても収まらず、政府備蓄米の放出などの対策が打たれるなど、"令和のコメ騒動"と呼ばれるに至った。そこで、どのようにして現在の状況が生まれたのか、また、コメどころの放送局はどのように報じているのか――リポートとともに報じる視点を中心にこの騒動

欧州の放送コンベンション、"機器"展IBC(InternationalBroadcastingConvention)が今年もオランダのアムステルダムで9月12日から15日までの4日間、開かれた。参加者は170の国・地域から43,858人、出展者も1,300を超えたと発表された。コロナ前2019年

民放連研究所では、ビデオリサーチの協力を得て実施した「ラジオ番組エンゲージメントと広告効果に関する研究」の調査結果を取りまとめ、日本アドバタイザーズ協会、日本広告業協会、および民放連のそれぞれの会員社を対象としたオンライン報告会を2025年7月24日に開催してその内容を報告するとともに、翌25日に民

2024年から続いているコメ価格の値上がりは2025年になっても収まらず、政府備蓄米の放出などの対策が打たれるなど、"令和のコメ騒動"と呼ばれるに至った。そこで、どのようにして現在の状況が生まれたのか、また、コメどころの放送局はどのように報じているのか――リポートとともに報じる視点を中心にこの騒動

2024年から続いているコメ価格の値上がりは2025年になっても収まらず、政府備蓄米の放出などの対策が打たれるなど、"令和のコメ騒動"と呼ばれるに至った。そこで、どのようにして現在の状況が生まれたのか、また、コメどころの放送局はどのように報じているのか――リポートとともに報じる視点を中心にこの騒動

2024年から続いているコメ価格の値上がりは2025年になっても収まらず、政府備蓄米の放出などの対策が打たれるなど、"令和のコメ騒動"と呼ばれるに至った。そこで、どのようにして現在の状況が生まれたのか、また、コメどころの放送局はどのように報じているのか――リポートとともに報じる視点を中心にこの騒動を

2024年から続いているコメ価格の値上がりは2025年になっても収まらず、政府備蓄米の放出などの対策が打たれるなど、"令和のコメ騒動"と呼ばれるに至った。そこで、どのようにして現在の状況が生まれたのか、また、コメどころの放送局はどのように報じているのか――リポートとともに報じる視点を中心にこの騒動を

放送文化基金は2024度から「イベント事業部門」の助成を始めました。「放送の新たな突破口を開く試み」や「放送とネット融合時代のコンテンツ制作をリードする人材育成の場づくり」などを想定して、放送局をはじめ関連機関や研究機関などから企画を募り、審査を経て年に2回対象事業を決定しています。前回ご紹介した

21時間42分――。みのもんたが2006年に記録した「1週間でテレビの生番組に出演した時間」だ。これはギネス・ワールド・レコーズに認定されている。翌々年の2008年には、「22時間15秒」に自らのギネス記録を更新。みのもんたは紛れもなく、日本を代表する「司会者」だった。それだけではなく、日本の放送史

民放onlineはあらためて「人権」を考えるシリーズを展開中です。憲法学、差別表現、ビジネス上の課題、ハラスメントの訴えがあったときの企業としての対応、などを取り上げてきました。13回目は、日本テレビ放送網の森田康子さんに、24時間テレビから社内研修、キャラクターによる啓発、ビジネスと人権方針まで、

民放onlineは、シリーズ企画「制作ノートから」を2024年2月から掲載しています。第16回はBSよしもとの生ワイド『発信Liveジモトノチカラ!』で2025年4月から連日、大阪・関西万博の会場から生中継している企画を担当する木村友厚さんに、同企画の概要やご苦労などのエピソードを紹介いただきます

「onlineレビュー」は編集担当が気になった新刊書籍、映画、ライブ、ステージなどをいち早く読者と共有すべく、評者の選定にもこだわったシリーズ企画です。今回は、2024年度芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞した関西テレビ放送の上田大輔記者が8年にわたって追い続けてきた「揺さぶられっ子症候群」の取材を

本稿は、イギリスのロイター・ジャーナリズム研究所が毎年公表している『デジタル・ニュース・レポート』(外部サイトに遷移します。NHKによる部分的な日本語訳はこちら)の最新版の概要を紹介する。2025年1〜2月にかけ、48の国・地域の約10万人(日本は2,000人)にオンライン上で実施した、報道の受容全

放送局は子どもたちに番組を見てもらうためにどうするべきで、子どもたちのために何ができるのでしょうか。「シリーズ"子どもたちのために"」では、放送局の取り組みを紹介するほか、有識者の論考なども掲載します(まとめページはこちら)。第2回は、「yabえほんプロジェクト」を立ち上げ、地元企業・大学と協力し絵

サステナブル・ジャーナリズム昨今、「オールドメディア」への批判が高まっているが、マスメディア批判には二つの側面がある。一つは、業界内の慣習やタブー、自主規制などで、国民が知るべき情報が十分に伝えられていない点を指摘する建設的な批判だ。もう一方は、自分の気に入らないメディアを侮辱的な言葉で攻撃し、自

北の演劇人、その最期の月日「まだ撮影してても大丈夫ですか?」。ディレクターの問いかけに、病床の俳優は親指を立て、こう答えた。「最期まで撮れ。愉快に撮ってる視点を忘れずに」。テレビ朝日系列のテレメンタリーPlus『生ききる~俳優と妻のダイアローグ~』(北海道テレビ〔HTB〕制作、2025年7月13

メディアシフトは、選挙の姿を変えるのみならず、政治のあり方そのものにも大きな影響をもたらしつつある。7月20日の参院選を経て現出した新しい政治の風景は、そのことを否が応にも実感させられるものだった。 地方の保守地盤で集票した参政党参政党の躍進は、端的に言えば「日本版トランプ現象」だ。参政党候補が

日本の古典芸能・歌舞伎を題材にした映画『国宝』(監督=李相日)が6月6日の公開以来、大きな反響を呼び続けている。本作は、任侠の家に生まれ、親を亡くしたのち上方歌舞伎の大名跡の一門に引き取られてやがて稀代の女形になってゆく喜久雄(吉沢亮)を中心に据え、生まれながらに将来を約束された一門の御曹司・俊介(

放送文化基金が2024年度から始めた「イベント事業部門」の助成。「放送の新たな突破口を開く試み」や「放送とネット融合時代のコンテンツ制作をリードする人材育成の場づくり」などを想定して、放送局をはじめ関連機関や研究機関などから企画を募り、審査を経て年に2回対象事業を決定しています。民放onlineは

30歳以下の放送局員に「これから」を考えてもらう企画「U30~新しい風」(まとめページはこちら)。第26回は、文化放送の森島千智さんです。コロナ禍の大学時代をラジオに支えられた森島さんに、制作現場の面白さや番組にとどまらないラジオの広げ方について語っていただきました。(編集広報部)ラジオに支えられ

※冒頭写真は生成AIで作成しました。本文内のリンクは外部サイトに遷移する場合があります。企業のマーケティング手法の一つとして、コンテンツの中に自社の商品やブランドを自然な形で登場させる、いわゆる「プロダクト・プレイスメント」が定着している。古くは1955年公開のハリウッド映画『理由なき反抗』で、

民放onlineはあらためて「人権」を考えるシリーズを展開中です。憲法学、差別表現、ビジネス上の課題、ハラスメントの訴えがあったときの企業としての対応、などを取り上げてきました。12回目は、TBSホールディングス執行役員の井上波さんに、TBSグループで実施した人権デュー・ディリジェンスなどを説明い

少し間をいただいたが、今年初めてロンドンで開催された国際的な番組・コンテンツイベント「MIPLONDON」の現地リポート3回目(最終回)をお届けする。2,800人近い参加者を集めるなど主催者の期待を超える成果を上げた同イベント。展示よりもネットワーキングが中心とされたが、コンテンツのジャンルをドキ

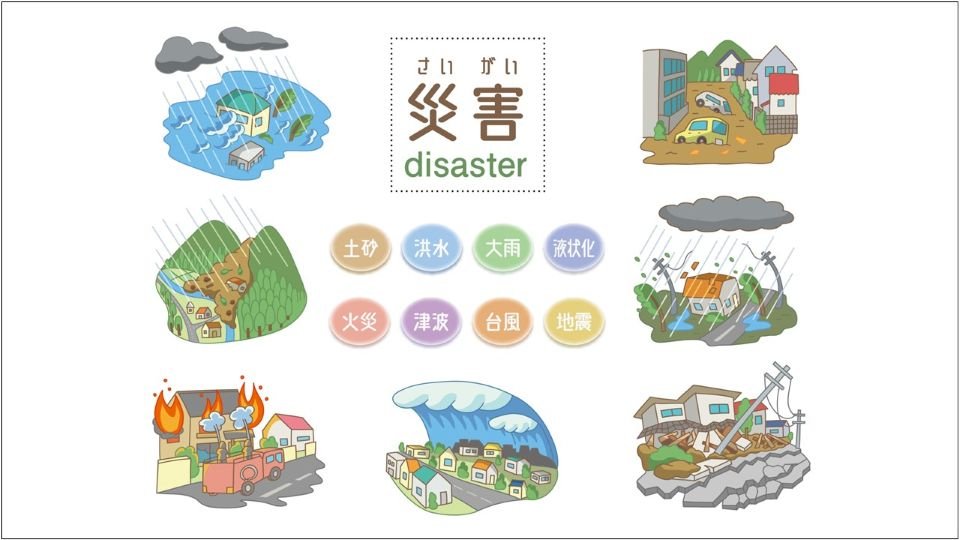

総務省の「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会(以下、在り方検)」では、2025年2月から「広域大規模災害を想定した放送サービスの維持・確保方策の充実・強化検討チーム(以下、検討チーム)」を開催し、これまで5回にわたり議論してきた。6月6日には、①地上放送を維持するための方策、②ローカ

本稿は、民放online配信記事である2021年の「選挙報道のお行儀」「選挙報道のお作法」に次ぐ第3弾。テレビは選挙報道の何をどう変えることで視聴者の信頼を取り戻せるのかを考えたい。7月3日に公示されスタートを切った2025年参議院選挙は正念場だ。政局を占う意味でも石破政権ひいては自民党がどこま

生まれたころからインターネットなどのデジタルメディアに接し、テレビ・ラジオの接触時間が減少している現代の子どもたち。放送局は子どもたちに番組を見て・聴いてもらうためにどうするべきで、子どもたちのために何ができるのでしょうか。「シリーズ"子どもたちのために"」では、放送局が今、子どもたちに向けてどのよ

民放連ラジオ委員会は、民放ラジオ局の経営課題の解決に向けた取り組みの一環で、2014年から米国ラジオ業界の調査を実施している。今回、民放ラジオ経営に役立つ最新動向を把握する目的で、2019年以来6年ぶりに、在京ラジオ社からなる調査団をNABショーへ派遣し、米国ラジオ業界を中心とした最新の取り組みを取

2025年3月3日、文化庁主催の第75回芸術選奨が発表され、関西テレビ放送の上田大輔さんが文部科学大臣新人賞を受賞しました(既報)。弁護士からテレビ報道の世界に転身した上田さんは『引き裂かれる家族~検証・揺さぶられっ子症候群』や『さまよう信念情報源は見殺しにされた』などのドキュメンタリーで「テー

2025年4月24日、日本記者クラブ賞が発表され、三重テレビ放送の「ハンセン病問題取材班」が特別賞を受賞しました(既報)。2001年から20年以上にわたって岡山県の療養所に通い、ドキュメンタリーの制作だけでなく、書籍の出版や自治体・市民団体との協業など多岐にわたります。こうした差別と偏見を取り除く

日本全国でどれぐらいの人が視聴したのか?2025年3月15日(土)から19日(水)にかけて開催されたMLB東京シリーズ2025は、日本テレビ系列にて生中継され、多くの注目を集めました。メジャーリーグ開幕戦ではロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が先発し、圧巻のピッチングを披露。第2戦では大谷翔平

30歳以下の放送局員に「これから」を考えてもらう企画「U30~新しい風」(まとめページはこちら)。25回は、朝日放送テレビ(ABCテレビ)の花田響四郎さんです。テレビの広告収入の大部分を占めるスポットCMをデスクとして管理する花田さんに、テレビ広告の魅力と可能性を語ってもらいました。(編集広報部)

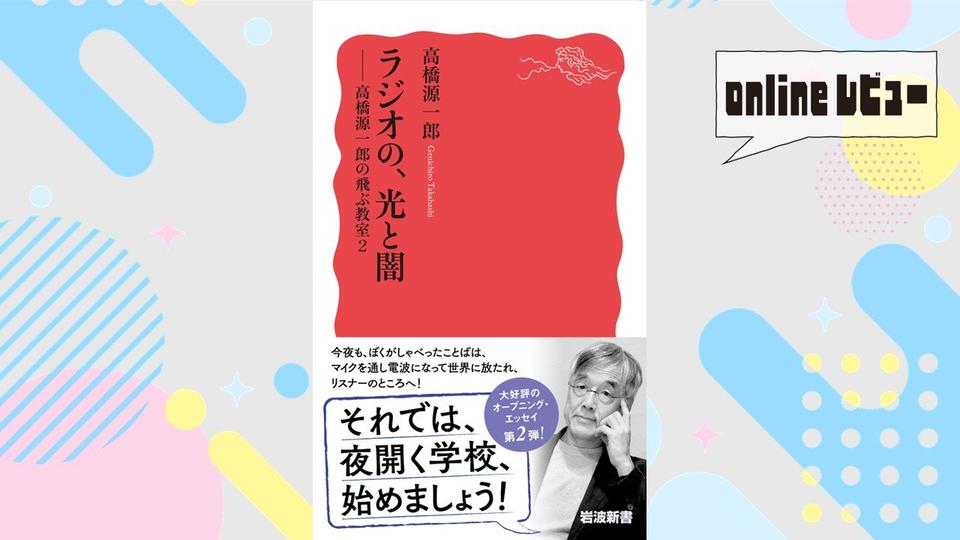

「onlineレビュー」は編集担当が気になった新刊書籍や映画、ライブ、ステージなどをいち早く読者のみなさんに共有すべく、評者の選定にもこだわったシリーズ企画です。今回は、作家の高橋源一郎さんがNHKラジオ第1放送で5年以上続けている『高橋源一郎の飛ぶ教室』(金、21:05~21:55)のオープニン

各地のラジオ局で春の新番組が始まって1カ月半。ここ数年で新たに生まれ、定着してきた生ワイド番組もあれば、縮小や撤退でネット番組に切り替わったところもある。こうしたなか、活きのいい番組も多数始まった。今回はそんな生ワイド番組に注目し、ピックアップして紹介する(以下敬称は略させていただいた)。人柄とテ

今年も米ラスベガスを舞台に4月5日から9日まで開催された世界最大の放送機器展「NABショー」。メディア情勢に関するセミナーも数多く開かれるコンベンションで、展示は「機器」からAIやクラウド活用サービス面に移った感があり、「映像産業」としての活気を見せた。一方、政策面では主催者NAB(全米放送事業者連

民放onlineはあらためて「人権」を考えるシリーズを展開中です。憲法学、差別表現、ビジネス上の課題、ハラスメントの訴えがあったときの企業としての対応、などを取り上げてきました。11回目は、BPO(放送倫理・番組向上機構)の放送人権委員会で長く委員・委員長を務めた曽我部真裕教授(=冒頭写真)に、委員

米国のハリウッドに迫るコンテンツハブに成長したロンドンで、今年2月下旬に初開催された国際的な番組・コンテンツイベント「MIPLONDON」。前身の「MIPTV」と比べると小規模ながら2,800人近い参加者を集め、主催者の期待を超える成果を上げた。現地リポートの1回目は大勢で積極的に売り込みをかけ