シリーズ企画「戦争と向き合う」は、各放送局で戦争をテーマに番組を制作された方を中心に寄稿いただき、戦争の実相を伝える意義や戦争報道のあり方を考えていく企画です(まとめページはこちら)。

第19回はワールド・ハイビジョン・チャンネル(BS12 トゥエルビ)の高橋良美さん。テレビドキュメンタリー『BS12スペシャル「はだしのゲン」の熱伝導~原爆漫画を伝える人々~』を映画化するいきさつや、『はだしのゲン』のメッセージをいま伝える意義を執筆いただきました。(編集広報部)

2025年8月6日朝8時の広島で、私はスマホにイヤホンを挿し、radikoで平和記念式典の中継を聴いていました。目の前には原爆ドームの屋根が見え、それぞれ思いを寄せ、集まる人々の一人として、そこにいました。気温は朝から30度を超え、厳しい日差しが肌に刺さってきます。午前8時15分、この日差しの何百倍の光と熱に焼かれ、人生を強制的に閉じなければならなかった人々に祈りを捧げました。

<核兵器の惨禍を伝える原爆ドーム>

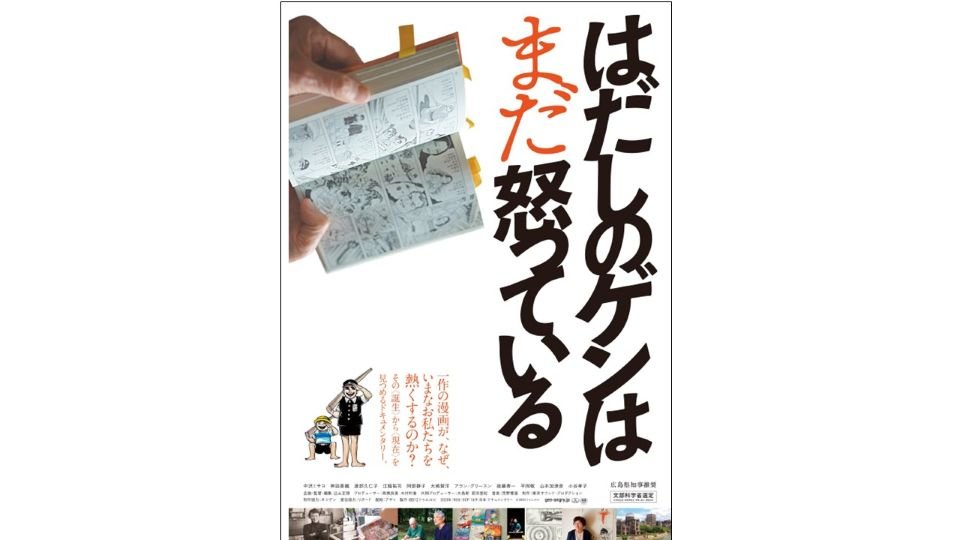

当社(以下BS12 トゥエルビ)が製作した映画『はだしのゲンはまだ怒っている』の最後の撮影は、8月6日に行われました。撮影前に、私は黙禱をするため平和記念公園近くに向かいました。式典では政治家や子どもたちのスピーチが続きます。そこで広島県知事が「核抑止とは、あくまで頭の中で構成された概念または心理、つまりフィクション」だと理路整然と、力の均衡による抑止を否定しました。この映画を製作しながら、急速に変化する世の中の空気感への懸念が、少しの間晴れていく感覚がありました。

「ゲン」への逆風にあらがう人々

この映画は、元々『BS12スペシャル 「はだしのゲン」の熱伝導~原爆漫画を伝える人々~』として、放送されたドキュメンタリー番組です。『はだしのゲン』は、米国が広島に落とした原⼦爆弾で被爆し、家族を失った少年ゲンが、貧困や偏⾒に苦しみながらも⼒強く⽣き抜く姿を描いた漫画です。6歳で原爆を体験した作者の中沢啓治さん自身を描いています。世界各国で翻訳され、2024年には漫画のアカデミー賞と呼ばれる「アイズナー賞」を受賞しました。しかし近年では、学校図書館での閲覧制限を求める声が上がったり、広島市の平和教材から消えるなどして、⼤きな議論を呼びました。テレビドキュメンタリー版では、国内の逆風の中、「ゲン」を伝え続けようとするさまざまな人々の姿を取材し、いまなお戦禍のやまない現代にゲンのメッセージが届けばという願いを込めました。

<原作者・中沢啓治さん(左下)と妻のミサヨさん(右下)>

企画したのは、祖父を東京大空襲で亡くしている込山正徳ディレクター。企画の相談を受けたとき、込山さんは「『はだしのゲン』は、『アンネの日記』のような、世界に伝えるべき戦後文学作品だと思う」と仰いました。

私は当時もいまも、イスラエルによる苛烈な攻撃でたくさんの子どもや弱い人々が殺されていく現状に、日々失望と怒りを抱いています。また日本の報道での扱われ方と、市民による積極的な抵抗活動を行う海外の違いに落胆しながらも、自分に何ができるだろうかともどかしさを感じていました。そのような日々の中、込山さんから、この『はだしのゲン』を通じて戦争とは何かを考える企画の提案がありました。私の中で『はだしのゲン』のあのまがまがしい絵と、日々に目にする遠い地の戦禍がつながり、「80年たっても本質は何も変わっていないのでないか」という思いが突き上げてきました。ゲンの叫びや怒りが、いまなお暴力に翻弄されている人々の声に聞えてきたのです。

『はだしのゲン』が『アンネの日記』と同等の文学作品ならば、これを広く伝えることが、少しでもより良い世界の構築につながるかもしれない。それまで私は、原爆ドームや、広島と長崎の資料館の訪問経験はあるものの、原爆被害というものをしっかり捉えていたわけではありませんでした。『はだしのゲン』を学校の図書館で手に取っていましたが、ゲンの父や弟・進次が梁に挟まれながら絶命するシーンの恐怖のほうが強く残っています。このような自分だけれど、ゲンを通じて、いま一度「戦争の愚かさを伝える」ということに向き合ってみたい。そう考え、この企画の実現に向け進めていきました。

「ゲンの怒り」をテーマに

無事放送を迎えた番組は、視聴した人々の心を動かし、多くの反響がありました。そしてまた、込山さんが「これは映画にできるかも」とささやきました。私の気持ちは再びそこで奮い立ちます。それまでBS12 トゥエルビは映画製作の実績がありませんでしたが、少しずつ社内外で賛同者を集め、自分にとっても未踏の映画化を進めていきました。

映画版では、『はだしのゲンはまだ怒っている』と改題し、テレビ版の内容に新たな証言を加えていきました。約40年『はだしのゲン』を講談で伝える人、中沢さんの見た被爆直後の様子を現場で伝える人、現実は漫画以上だったと語る被爆者の方々、腹話術で自身の被爆体験を伝えながら「日本は加害国でもあることを忘れないでほしい」と語りかける人などが登場します。『はだしのゲン』で描かれている歴史解釈と異なる意見を持つジャーナリストにも登場いただき、より多角的な視点で『はだしのゲン』を捉えようと試みました。『はだしのゲン』が巻き込まれている歴史解釈にも触れることで、タイトルにある「まだ」の意味を感じ取っていただきたいと思っています。

<『はだしのゲン』や被爆体験を今に伝える、さまざまな人々が登場>

この映画のテーマは「ゲンの怒り」でありながらも、『はだしのゲン』では、人間へのやさしさも貫かれています。漫画の中でも、ゲンは多くの孤児や路頭に迷う人を助けようとし、「おせっかい」を焼いては、持ち前のパワーと明るさで戦後の苦難を乗り越えていこうとします。この映画でも、原爆がもたらした悲しみや苦しみだけの面ではなく、被爆者の方々が家族のやさしさや、あるいは音楽によって救われ、戦後を力強く生きていく姿を映しています。大きな悲劇や分断があっても人間が持つたくましさを信じ続けることも、作者である中沢さんが「ゲン」に託したメッセージだと思います。

漫画という手段で被爆直後の様子を描いた『はだしのゲン』。その瞬間、直後の被害の写真はほぼ残っていません。中沢さんが、被爆者差別を恐れてこの漫画を残していなかったとしたら、原爆や戦争に対する日本人の意識はどのようなものだったかと想像します。中沢さんの描く絵は厳しく、目を背けたくなるものもあります。しかし、原爆の実相を知らなければ、やがて風化し、権力によって都合の良い方へ暴力が使われてしまいます。いま、被爆者なき世が迫っています。ですが世界はいまだ、いや、ますます暴力による秩序を容認するかのような、"マッチョ"な考えが広がっています。ゲンは繰り返し言います、「いつの世でもひとにぎりの権力者のために戦争で死んでいくのは名もない弱い国民だ」と。その怒りのメッセージをしかと聴くべきは、原爆投下から80年後の未来にいるわれわれなのです。