総務省は6月27日、2024年度の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」を発表した。24年度からは、これまで参考扱いとして調査・収集した70代の男女を含めて「全年代」の数値を集計し、2020年度以降の調査結果についても70代に係る調査結果を含めて再集計し、報告書に取りまとめられた。

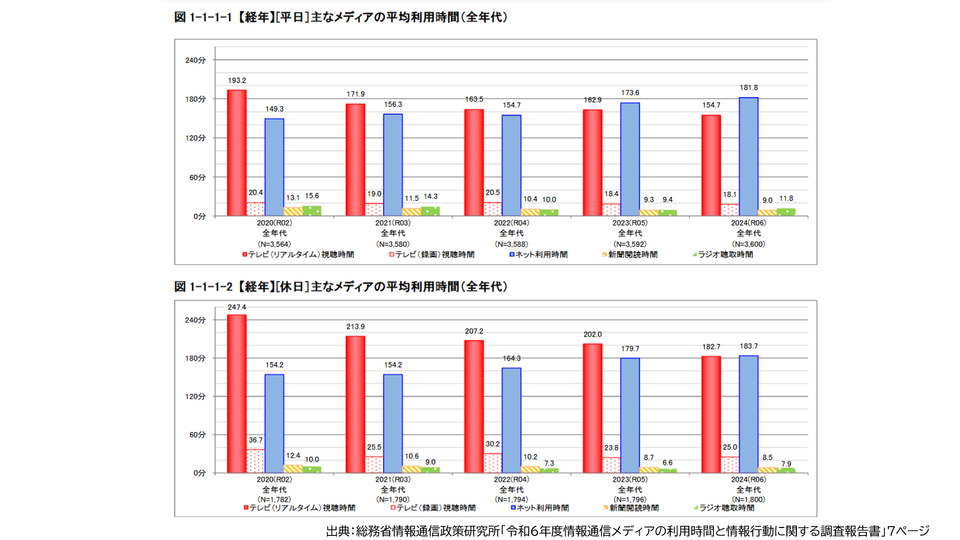

平日、休日ともに1日あたりの主なメディアの平均利用時間(全年代)はインターネット利用が最も長く、これにテレビ(リアルタイム)視聴が続く結果になった。全年代での休日の平均利用時間でインターネットがテレビ(リアルタイム)視聴を上回るのは、2020年度以降の再集計結果と比較すると今回が初めて。各メディアの1日あたりの平均利用時間(=冒頭図表)を見ると、テレビ(リアルタイム)視聴が平日154.7分(同-8.2分)、休日182.7分(同-19.3分)。一方、インターネットの利用は平日181.8分(同+8.2分)、休日183.7分(同+4.0分)となった。年代別では、休日の40代で、インターネットの利用時間がテレビ(リアルタイム)視聴を初めて上回ったほか、平日、休日ともに60代でテレビ(リアルタイム)視聴の利用時間が大幅に減少している。

行為者率で見ると、全年代でのテレビ(リアルタイム)行為者は平日が72.1%(同-3.0%)、休日が69.1%(同-4.1%)と、減少傾向が続いている。

インターネットの利用項目別の利用時間では、全年代で平日、休日ともに、「動画投稿・共有サービスを見る」が最も長くなった。動画共有・配信サービス等の利用の有無を問う設問では、全年代で最も利用率が高いのは「YouTube」(83.3%)であり、「Amazon プライムビデオ」(39.2%)、「TVer」(32.2%)、「Netflix」(26.1%)が続いている。なお、「radiko」の利用率は10.9%だった。

同調査は、総務省情報通信政策研究所が東京経済大学の北村智教授らと共同で、SNSなどインターネット上のメディアと、テレビや新聞など従来型メディアそれぞれの利用時間や時間帯、利用率や信頼度などを12年から毎年実施している。今回は24年12月2~8日に、13~79歳の男女1,800人を対象に行った。