「テレビの敗北、SNSの勝利」と言われた2024年11月の兵庫県知事選。この選挙で、テレビの従来の選挙報道のあり方が問われました。「公平性」ということにとらわれるあまり、有権者に投票の参考になる十分な情報提供ができていないという厳しい指摘が投げかけられたのです。私たちは2025年参院選に向け、選挙報道の変革を模索し始めました。

選挙報道を変える――。まず、スタッフ間で共有したのは、「有権者の投票行動に資する報道」を行うということ。そのために、公示の前日から夕方のレギュラー情報番組『よんチャンTV』の中で、「よんチャンTV×選挙の日 関西人のホンネとギモン」というタイトルの下、連日、選挙関連の情報を手厚く伝える枠を設け、投開票日の2日前には「投開票日直前SP」として、『よんチャンTV』の3時間の特番化を決めました。

<投開票日の2日前に3時間の特番を放送>

そして、肝心な伝える中身。視聴者の知りたいことを把握しようと、「関西人のホンネとギモン」と題して、100人の有権者に関心事などをインタビューしました。それをベースにテーマを掘り下げていくわけですが、道のりは平坦ではありませんでした。

例えば、一定の尺を割いて紹介する候補者をどう決めるかです。同じ政党あるいは無所属であっても、選挙区ごとに注目度は違います。政党が同じであっても、映像と音声を使うのか、写真と名前だけにとどめるのか、選挙区ごとに扱いを変えました。社会的な関心度合いを念頭に、スタッフが徹底的な議論をした結果です。

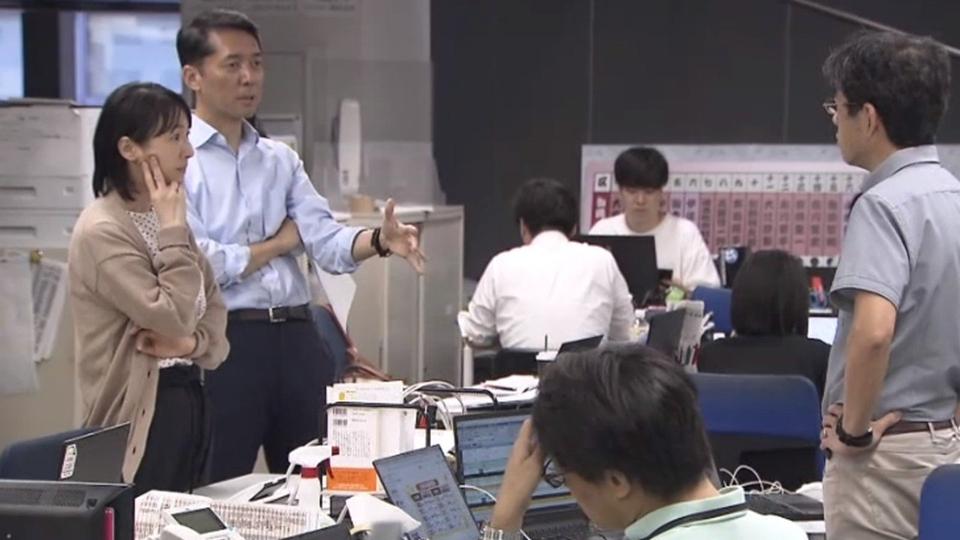

また、一つのテーマを掘り下げていくと、政党や候補者によって取り上げる尺が大きく異なることになりましたが、安易にそうしたわけではありません。どういう報じ方なら「質的公平性」が担保されるのか。注目度が急激に高まったある政党について、事前特番で大きく尺を割いて取り上げました。そういう現象が起きているということを報じるのはとても重要で、必要なことです。しかし、ただブームが起きているということだけにとどまっていてはいけないのではないか、その政党の主張、有権者の受け止め方など多面的に扱う必要があるのではないか、放送直前までスタッフ間で議論が繰り返されました(=冒頭写真)。

<「投開票日直前SP」のもよう>

選挙期間中の報道量は約8時間になりました。昨年の衆議院選挙の時と比べると5倍強でした。兵庫県知事選を契機に噴き出した批判に応え、一定の役割は果たせたのではないかと思っています。私たちにとっては、「質的公平性」とは何かということを問われた選挙でした。選挙後、現場の記者から「質的公平性」ということがよく分からないという声が出ましたが、私自身、今も、これが「質的公平性」だと明快に説明できずにいます。

ただ、少なくとも言えるのは、なぜそのテーマを取り上げたのかを、合理的に説明できることが最低限必要ではないかと思っています。例えば、ある社会的に関心が高いと思われる現象があったとき、制作者はその現象にどんな問題意識を持ち、その関心にどう向き合おうとして、どんな情報を届けようとしたのか、それをきっちり説明できることが大切です。場合によっては、番組内で説明することも必要かもしれません。

今回の選挙報道を通じて、「質的公平性」を巡り、一定の知見は得られたのは間違いありません。選挙ごとにそうした知見を積み重ねていったとき、これが「質的公平性」だともう少し、明確に説明することができるようになるのかもしれません。

毎日放送 報道情報局報道主幹

池﨑 光恭(いけざき・みつやす)