選挙特番のプロデューサーとして迎えた2度目の国政選挙は、メディアの選挙報道の大きな分岐点となった選挙でした。2024年の衆院選と大きく異なったのは、"選挙期間中"の報道。これまで東海テレビ放送(以下東海テレビ)では、公示日以降に選挙の特集などをOAする場合、以下の点を徹底し"量的公平性"を重視していました。

① 各候補者のOA尺を秒単位で"ほぼ同じ"にする

② 街頭演説やインタビューなどの尺も"ほぼ同じ"に

③ 特定の候補を批判・称賛するような表現は避ける

④ 政党の公認候補と無所属(政治団体)などの候補については、政党要件を満たしている度合いによって、OA尺に差をつけてもよい

今回の参院選では、これを"質的"公平性に切り替えることを決めましたが、「そもそも"質的"公平性って何だろう......」そこからのスタートでした。"質"とは、見る人によって差異があるもので、私たちはバランスが取れていると思っていても、"見る側"が「偏っている!」と感じるかもしれない......参院選が迫るなかで、最終的に出した結論は「腹をくくるしかない」でした。

取材で得た"事実"に基づき、候補者のマイナス面・プラス面を丁寧に報じることとし、例えば、「A候補は長い尺OAするが、『地元での活動不足で後援会が一枚岩になっていない』」などマイナス面もしっかり取り上げる、一方で「B候補は尺は短いがマイナス面も少ない」といったプラスマイナスでバランスをとる手法を取ったケースもありました。

SNSとの「対話」は必要か

「なんでテレビは参政党の批判ばっかするんだ!」

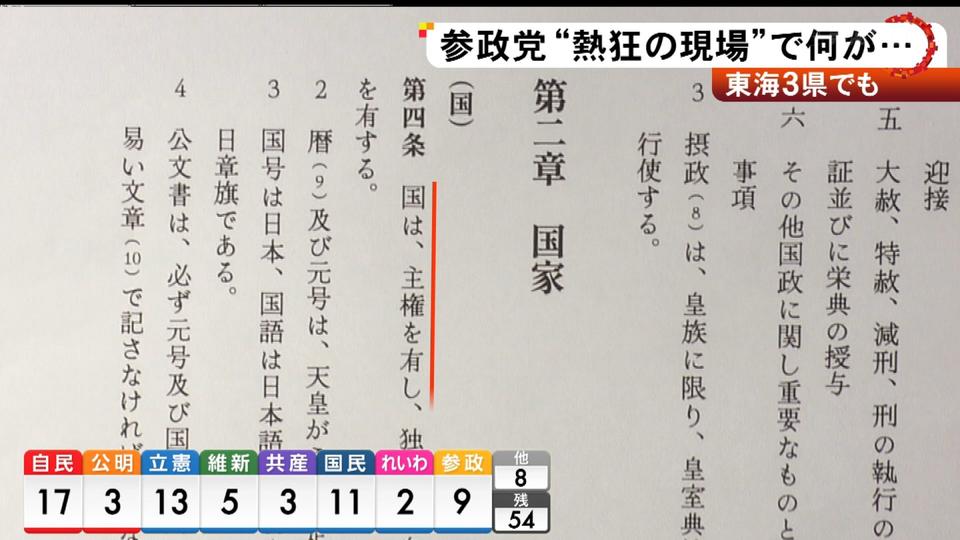

7月の参院選の翌日、飲み会で20年ぶりに会った高校の同級生から投げかけられた言葉です。参政党を巡っては、東海テレビの選挙特番でも大きく取り上げ、ファクトチェックをしたうえで、参政党の"憲法論"などについて報じましたが(=冒頭写真)、「偏向報道だ」など、多くの批判の声を頂き、"伝え方"の難しさを実感しました。

私は、選挙前から参政党を巡るSNSの動画やコメントをチェックしていましたが、参院選の少し前から参政党のメディア露出が増えた理由について、「党の勢いをテレビが無視できなくなったからだ」など主観に基づく説のほか、"陰謀論"を唱える人も多くいました。事実は「2つある政党要件を満たし"主要政党"扱いになっただけ」なのですが、前述の同級生も、メディアが恣意的に政党を扱っていると思い込んでいました。彼は、超難関大学卒のいわゆる知識人ですが、話を聞くと、テレビよりSNSで得られる情報を「優位」としている人でした。

<選挙特番では参政党のSNS戦略を紹介>

実際、参政党は、SNSの"空中戦"を見事な戦略で制し、さらにそれをSNSだけではない面的な支持拡大につなげましたが、その背景には、テレビが神谷宗幣代表の発言や政策について批評をすると、「オールドメディアは敵だ」とSNSで炎上⇒さらに露出が増えるという側面がありました。テレビ記者としては、ある種のジレンマでもあり、SNSの存在を疎ましく感じてしまう時もありました。

「"政党要件"の話なんて、テレビはSNSで発信してないだろ!」

飲み会の終盤で彼は言いました。実際は、各局の党首討論番組などでは、どこで"線引き"しているのか、OAだけでなくYouTubeなどSNSにも記載していたものの、「伝わっていないのだな......」と実感しました。

選挙報道に限らず、番組制作にあたっては、"炎上"など SNSと物理的にも心情的にも"敵対"してしまうことがありますが、そこに向き合い、われわれが報道する意図やロジックなどをSNSでもしっかり発信し、"対話"をしていく必要性を感じた選挙戦でした。

東海テレビ放送 報道局報道部 参院選開票特番『選挙ONE』プロデューサー

鈴木 一輝(すずき・かずき)