ローカル局が「地域密着」「長期取材」による優れたドキュメンタリー番組を放送していることは知られていますが、その局以外の地域の視聴者が目にする機会が少ないという現状があり、ドキュメンタリー番組の存在や価値が社会に十分に伝わっていないという声も聞かれます。

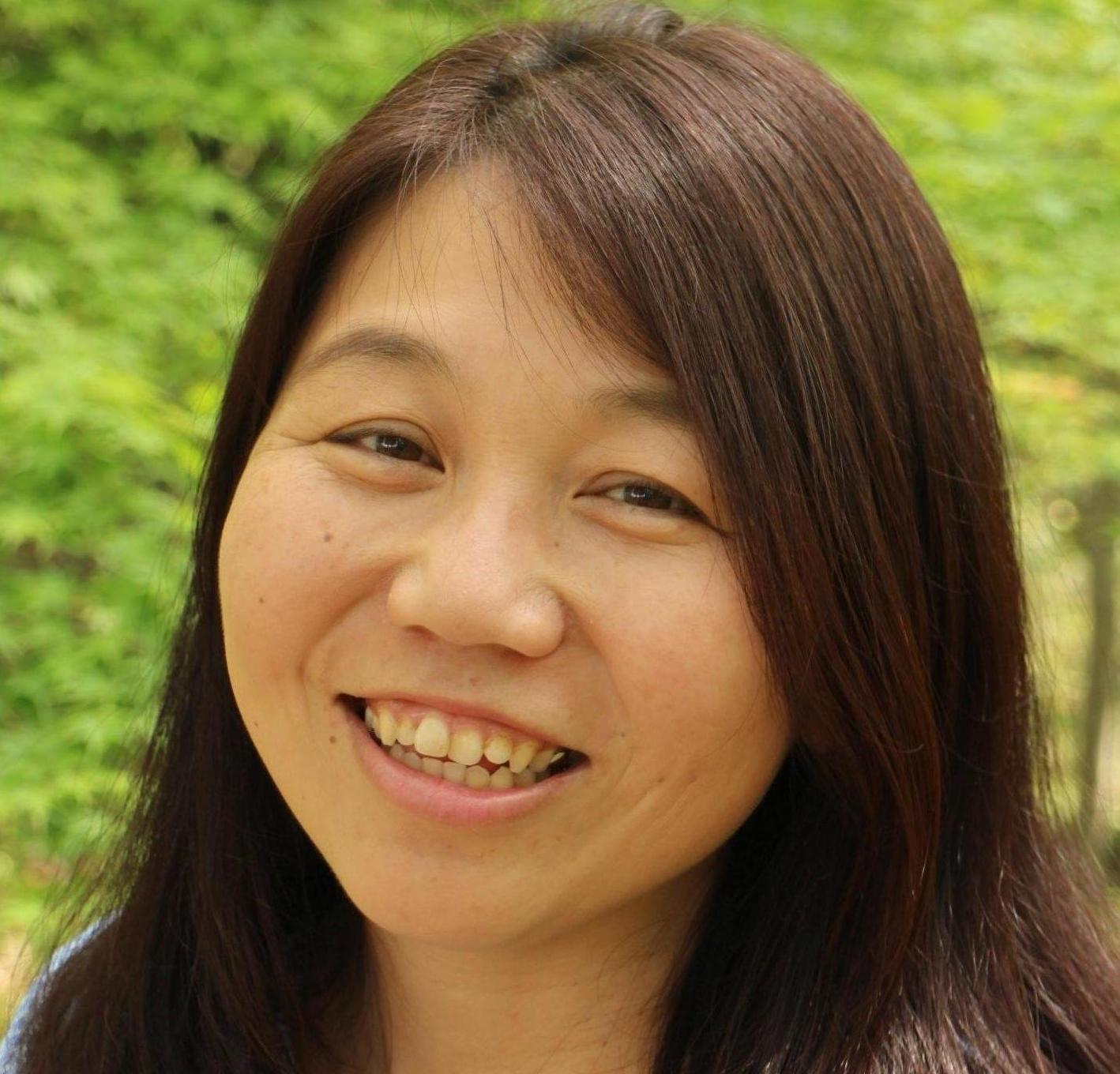

そこで「民放online」では、ノンフィクションライターの城戸久枝さんにローカル局制作のドキュメンタリーを視聴いただき、「鑑賞記」として紹介しています。ドキュメンタリー番組を通して、多くの人たちに放送が果たしている大切な役割を知っていただくとともに、制作者へのエールとなればと考えます。(編集広報部)

『ハイスクールは水族館!!おひっこし魚~ず』

南海放送(「NNNドキュメント」で2024年5月5日放送)

愛媛県大洲市の県立長浜高等学校。ここは、日本初の水族館部がある高校だ。月に1回、第3土曜日に一般公開される「長高水族館」は、年間来場客が1万人を超えるという人気のイベント。なぜ、高校で水族館なのか? 水族館部ってどんな活動をしているのか? 番組では、設備の老朽化と部員数増加により校内での運営が難しくなった長高水族館の引っ越しを軸に、長浜高校水族館部の部員たちの活動を紹介する。

長高水族館部の生徒たちは、繁殖、研究、イベント、デザインの4つの班に分かれて活動する。飼育しているのは、海や川の生き物、150種類2,000匹。生徒一人ひとりが、自分が大好きな生き物を担当し、責任もって世話をしている。何より魅力的なのは、担当する生き物についてインタビューを受けるときの生徒たちの生き生きとした表情だ。

長浜高校に水族館ができたのは、1999年。この町で90年近く前にオープンした四国初の水族館の閉鎖にともない、長浜高校が中心となって、水族館を受け継いだ。入学者の減少に伴い、他の高校の分校になる危機もあったが、水族館部が中心となってPRし、日本全国から広く生徒を募集することで、入学者は増加、水族館部は現在、全校生徒159人中、95人が在籍する大所帯となっているという。

番組が密着したのはタコ担当の石丸夏実さん。小学4、5年のころからマダコに魅せられて、宇和島から長浜高校に入学、寮生活をしている。彼女が世話をしているのが、地元の漁師からもらったマダコの"もなか"だ。愛おしそうに水槽のガラス越しにもなかに触れる姿が印象的だ。「好き」を大切にし、暮らしと密接にかかわりながら、高校生活を送っている。

順調に進んでいた長高水族館の引っ越し。ところが、大事件が起きてしまう。石丸さんが大切に世話してきたマダコのもなかが、引っ越しの翌日、死んでしまったのだ。原因は、同じ水槽に放たれた若い雌ダコと交接したこと。ショックを隠し切れない石丸さんだが、最後にもなかを自らの手で調理して食べることを選択する。できあがったもなかのタコ飯をしっかり味わう石丸さん。「もなかが私の中で生きていてくれたらいいなと思います。命をいただくってなんか、すごいことですね」という彼女の言葉に、はっとした。長高水族館部の高校生たちは、こうして、生きることを学んでいるのだ。

元気あふれるドキュメンタリーを見ると、こちらもパワーをもらう。寮生活を送る高校生たちを、地元の食堂の人が「おかえり」と迎え入れる。水族館のオープンを知らせるため地域を回る高校生たちに「がんばってね」と地域の住民が声をかける。若者たちの笑顔は、地域を元気にする。少子高齢化がこれからさらに進んでいくなかで、地方の学校がどう生き残っていくのか。これからどうなるかはわからない。ただ、水族館部という唯一無二の取り組みが、高校生たちと地域の未来を明るく照らしているように感じた。

『まさか私が...孤立する妊婦たち』

東日本放送(「テレメンタリー」で2024年5月18日放送)

こども家庭庁によると、2003~2022年までに、遺棄や暴力により出産当日に亡くなった赤ちゃんは176人にのぼるという。そして、貧困、DVなどで、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる特定妊婦の数は、2020年までの10年の間に、10倍に増加している。予期せぬ妊娠により、たった一人、悩み、苦しんでいる女性たち......。そんな女性たちの支援しているのが、仙台の支援団体「キミノトナリ」だ。番組では、キミノトナリに救いを求める妊婦と、彼女たちに寄り添う支援者の活動を取り上げている。

「妊娠しました」「助けてください」キミノトナリに寄せられる女性たちの声は切実だ。全国から寄せられるSOSは、延べ2,300件。13歳から40代まで、さまざまな女性が、救いを求めて連絡してくる。相談者の95%は中絶を希望しているという。

「まさか妊娠しているとは......」親や友だち、パートナーにも言うことができず、誰にも頼ることができないまま、どんどん大きくなるお腹を前に追い込まれていく女性たち。最悪の場合、わが子に手をかけてしまうということもありうる。なぜ、彼女たちは、たった一人で苦しまなければならないのだろう。やりきれない思いに駆られる。

番組には3人の女性が登場する。その一人、20代のつむぎさんは、妊娠9カ月。相手から生んでも面倒を見ないといわれ、途方に暮れるなか、キミノトナリにたどり着いた。無事、2,800グラムの赤ちゃんを出産した彼女が、「なんでこんなにかわいいんだろう」と涙をぬぐいながら、赤ん坊を愛しそうに抱く姿を見ていると胸が苦しくなる。結局、当初予定していた養子縁組をいったん取りやめ、子どもを乳児院に預けて、自立を目指すと決めた。だが、その後、彼女とは連絡が取れなくなったという。

キミノトナリ代表の東出さんは、「(自分たちは)手すりがあるから安心して降りていられる、そういう役割。何かあったらすがればいい」という。思いがけない妊娠で途方に暮れる女性につながる支援は、全国に広がっている。だが、一方で、今もきっと、何の支援にもつながることなく、孤立する妊婦が、日本のどこかに必ずいるはずだ。彼女たちを一人にさせてはいけない。そう強く思う。

この番組が突き付けた現実に、私たちはしっかりと向き合い、考え続けなければならない。私たちが暮らすこの国が、社会が、困難な状況にある妊婦が孤立しない、優しく寛容な社会であるために......。これは、決して他人事ではないのだから。

『彷徨う居場所~親亡き後 障がいのある我が子は~』

テレビ新広島(2024年5月25日放送)

人目を避けて花見を楽しんでいる九内さん一家。21歳と19歳、2人の息子には障がいがある。次男の勇輝さんには、強度行動障害があり、パニックを起こすと自傷、他害、ものを壊すという行動を起こしてしまう。父康夫さん(45)母知子さん(46)が心配しているのは、自分たちが年老いたあと、残された障がいある子どもたちはどうなってしまうのかということだ。年老いた親が障がいのある子どもの介護をする老障介護。番組では、九内家の日常を通じて、障がい者とその家族が直面する現実を映し出す。

障がい者枠での一般就労を目指す長男の誠洋さんは、就職活動に苦戦していた。結局、一般就労はかなわず、就労支援A型の事業者への就職を決めたが、月収は8万円程度。自立するのは不可能だ。両親が老いたあとは自分が弟の面倒を見なければならないという思いを話す誠洋さん。一方、弟の勇輝さんも、兄に触発され、2年間通うことができなかった事業所に再び通うことを決意する。そして両親は、そんな2人の息子をやさしく見守っている。「ちゃんとしていたら、郵便屋さんになりたかった」と話す勇輝さんに、「ゆうくんは、ちゃんとしているよ」と康夫さん。家族の会話はどこまでもあったかい。穏やかな日常では両親の息子たちへの愛情があふれている。子の将来を心配するのは、どの親も同じなのだ。

障がいがある子どもの親たちの多くは子の施設入所を希望しているが、国の方針は障がい者を施設から地域へ移行させること。施設の入所人数も年々減少している。国際的にも、障がい者を施設から地域へという考えが主流になっているという。

障がい者の地域移行には、地域住民の理解が大切だ。だが横浜市のグループホームに対する地域住民の反対の様子を見ると、地域への理解は決して順調には進んでいないことがわかる。「電車を待っていると後ろから押すことがあると聞いた」。障がい者が怖いというステレオタイプのイメージで、グループホームを拒絶する住民たち。障がい者が地域に移行するという理想と、地域で受け入れられないという現実の溝は、まったく埋められない。

次男の勇輝さんは、事業所に通う日が近づくにつれて不安定になり、パニックを起こしてしまう。彼を必死で抑える家族。「障害がある人がどこで暮らすのか......われわれのような親亡きあと、安心して生活できない......本当にこれはどうやって解決していけばいいのか、答えが見つからない」父康夫さんの心の叫びだ。制度のはざまでもがき苦しむ親たち。番組が映し出す穏やかで時に激しい家族の日常は、私たちに、「日本はこれでいいのか?」と強く問いかけている。