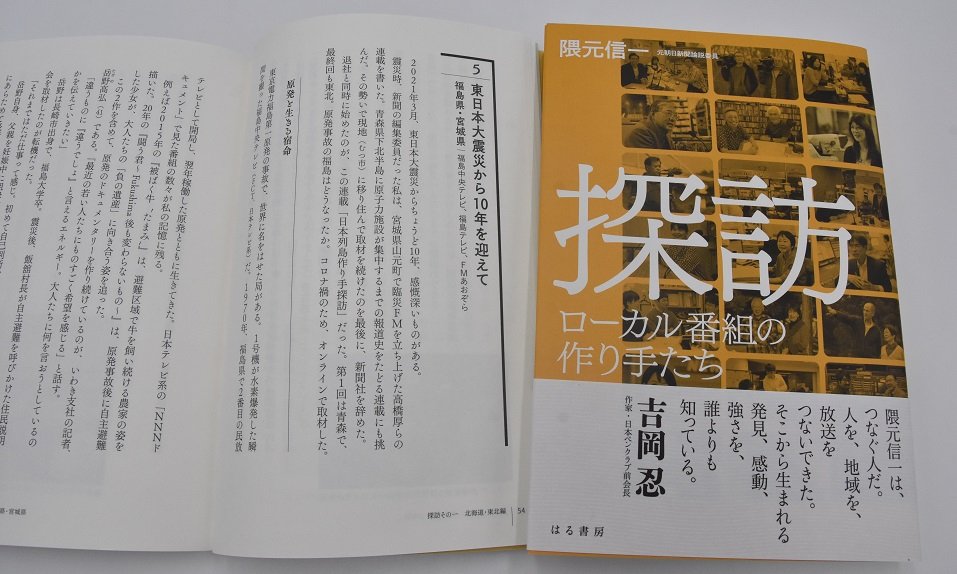

隈元信一氏の著書『探訪 ローカル番組の作り手たち』が2月11日に刊行されました(はる書房刊、四六判、232ページ、本体1,500円)。元朝日新聞論説委員で長年にわたり放送界を取材してきた隈元氏が全国53の放送局などを訪ね歩き、地域に根差した多様な作り手たちに光を当てたものです。『月刊民放』が隔月刊の『民放』に衣替えした2017年5月号から休刊により最終号となった21年3月号まで20回連載された「日本列島 作り手探訪」を、北海道から沖縄まで北から順に編み直しました。15年4月から民放連の編集部長として隔月刊への移行と隈元氏の連載を準備し、19年5月号から終刊まで編集長だった筆者が、その誕生秘話と隈元氏とのエピソードを披露します(以下、本文は敬称を略させていただきます)。

「複眼」の放送史・番組史を

隈元信一に『月刊民放』への連載を打診したのは2014年11月、大阪・吹田の関西大学で開かれた「地方の時代」映像祭の初日のこと。表彰式と懇親パーティに続いて映像祭の市村元プロデューサーが主宰する二次会の場だった。千里山キャンパスの正門前にある学生や教員ら行きつけのパブ。放送局の受賞関係者や審査員、学生などが入り乱れ、いくつかのテーブルに分かれての酒席で幸運にも隈元の真向かいに座れた私は、とるものもとりあえず(彼の酔いがまわらないうちに?)、「そろそろ、月刊民放に連載を持ってもらいたいんですよ......」と声をかけた。

「そろそろ」というのにはわけがある。隈元と民放連の付き合いは1980年代半ばに遡る。当時、彼はアジア発の衛星放送事情に詳しい新聞記者としてわれわれの前に現れた。折に触れての機関紙・誌への寄稿だけでなく、勉強会や番組コンクールの審査員などを通じて事務局との交流を温めていった。私が編集を担当した『民間放送50年史』(2001年11月刊行)では1980~90年代をまたぐ「国境を越える電波と映像国際放送」の項目を執筆してもらった。

私が長いこと携わった『月刊民放』は1970年の創刊以来、民放ローカル局の制作者たちに目を向けてきた。1984年からはシリーズ「ドキュメンタリーわが視点」の連載を開始。それを『時代の狩人 ドキュメンタリストの視点』として1988年に書籍化している(MG出版刊/絶版)。いまや伝説ともいえるRKB毎日放送の木村栄文も山口放送の磯野恭子も、同時代に、どこよりも早く全国に紹介してきたという自負がある。

しかし、2000年代に入るとローカル局の制作現場も世代交代が進んでいた。制作者自身による演出論的な寄稿だけでなく、放送界の事情や制作現場をよく知る立場から、各局の歴史を俯瞰したうえで先達たちの後を担う制作者たちの業績を取材してもらうルポルタージュがほしかった。ちょうどそのころ、朝日新聞紙上で連載されていた「テレビ60年をたどって」(2013~15年)を手がけていた隈元が打ってつけだと思った。

「テレビ60年をたどって」に倣い、全国各地の放送局を巡り、そこで活躍する放送人を浮き彫りにする複眼の放送史・番組史・人物史を書いてほしい......。

そんな積年の思いを、私は隈元にぶつけた。

写真から醸し出される取材先との関係性

私の突然の申し出に、隈元はしばし沈思......「意図はよくわかった。けど、少し考えさせてくれないかな」――。隈元はこの翌年(2015年)から新聞社での最後の赴任地として青森県のむつ支局への異動を志願していたのだ。原発が立地する彼の地で記者としての総仕上げをしながら、全国を旅する連載を持つのはためらわれたのだろう。「中途半端な仕事はしたくない」そんな隈元の矜持が感じられた。

それから2年間、青森の隈元とは編集長の矢後政典が主に連絡をとり続けた。『月刊民放』にも転機が訪れる。16年の暮れ、翌年4月から隔月刊に発行頻度を減らすことが決まったのだ。なら、いっそ隔月誌の目玉として、隈元の連載をスタートさせたい――そんな想いに隈元ものってくれた。こうして、彼の朝日新聞社退職とあわせるように、17年5月の新装『民放』第1号から始まったのが「日本列島 作り手探訪」である。連載タイトルは、第1回目の校了直前に隈元の発案で決まった。入稿段階ではタイトルは未定のままだったのだ。

各号のテーマも、訪ねる局と作り手たちも、ほとんど隈元が決めた。編集者としての自分は「その地域なら、あの局のあの人は?」と、いかにも民放連事務局らしい系列のバランスを指摘する程度だった。取材先のアポ取りから交通機関や宿のチケット手配......本来なら担当編集者がお膳立てすべき仕事も、4年間すべて隈元が自身でこなした。校正ゲラを取材先に送ってチェックしてもらう煩雑な作業も、隈元が担ってくれた。その意味で、私は「編集者」とは名ばかり。単なる「校正・割付屋」でしかなかった。毎回、遅れることなく締切日に届く原稿は文句のつけようもない完全原稿だった。ただ、取材の獲れ高が大きかったからだろう、文字数がどうしてもオーバーしてしまう。結果、初校ゲラで行数を調整してもらうことが常となった。

そんなとき、手っ取り早いのは掲載用に隈元が撮った写真をトリミングして行数を稼ぐこと。しかし、隈元の写真撮影はプロ級だ。背景のスタジオやサブ、報道局の雰囲気などの余白にも意図があったはず。その完璧な構図をトリミングせざるを得なかったのは、不本意なことだったろう。今回の書籍化で、オリジナルサイズで写真を掲載できたのは何よりうれしい。隈元はこの連載のために最新鋭の一眼レフを買うとも言っていた。そこまで、この連載に打ち込んでくれたのだ。

連載半ばにしての雑誌休刊

編集者の領分は毎回の主見出しや小見出しを作ること。知恵をしぼった主見出し案にも隈元は容赦なかった。「メインの見出しで結論を書いちゃダメだろ。それじゃ、本文を読んでもらえなくなるからね」。闘志が湧いた。30年も編集に携わっているが、こんなことを叱ってくれる筆者や先輩もいなくなったから......。編集長の矢後も述懐する。福島と宮城の臨時災害放送局を取り上げた回(本書の「北海道・東北」編第3節)。どうあがいてもいい見出しが浮かばない矢後は白旗を上げた。隈元から送られてきたのが、「おつかれさま、被災地ラジオ」。労いの気持ちがこもったこのフレーズこそ、隈元の真骨頂だ。

予定した特集や他の企画でページが溢れ、隈元の連載がどうしても収容できない号があった。十分な根回しもせず、気安く「次号は休載にします」と連絡した。開口一番、強く叱責された。「読みたいと待ってくれている人がいる」「連載があるからこその、雑誌ってものなんじゃないのか」......いっぱしの編集者を気取っていた自分を大いに恥じた。そんなふうに、連載が続いた4年間、自分は"隈元 記者・編集者学校"の劣等生でしかなかった。

「47都道府県をまわり終わったら、書籍にまとめたいですね」――これが、連載が始まってからの隈元との合言葉になった。しかし、2020年のコロナ禍で取材の自由が利かなくなった。そんなとき、隈元は出張を伴わず首都圏での取材で済む企画や、かつて訪れた局や制作者の"その後"をリモートで再訪する代替案を矢継ぎ早に実行してくれた。

<『民放』誌 第1回と第20回の連載>

それと軌を一にするように21年1月、『民放』誌の同年3月休刊が決まる。雑誌の役割を、この民放onlineに移行させることになったのである。隈元にそれを告げるのは気が重かった。しかし、隈元は「仕方ないよね。活字の世界もデジタル化は時代の趨勢だから」。「連載も20回だし、キリがいい。なら、3月号はちょうど10年を迎える東日本大震災の被災地でしめくくろう」。"大人の事情"に野暮な詮索をしない。実に爽やかだった。

最終回の原稿を無事に校了した2月20日以降、隈元との連絡は途絶えた。私自身が抱える『民間放送70年史』の編集作業が大詰めを迎え、身動きがとれなくなっていたこともあった。その間、この「民放online」で隈元の連載再開を画策していた編集長・古賀靖典のもとに届いたのが隈元の健康状態に関する知らせだ。以後、連載時から夢見ていた書籍化が急ピッチで進むことになった。

批判ではなくエールを

放送や新聞のOBでメディア研究や批評を生業とする方は少なくない。それらのすべてとは言わないが、なぜ彼らは自身の出身母体をあれほど悪しざまに罵れるのだろうか。対立構造やイデオロギーで単純に図式化して、敵と味方を安易に仕立て上げる紋切型のメディア批判。いい加減うんざりしていた。

もとより、隈元はそんなスタイルとは無縁だった。彼も現在のジャーナリズム状況に満足していたはずはない。しかし、少なくともこの連載で隈元が第一の読者として想定していたのは、名もない作り手たちや、放送を目指す若者たちだった。閉塞したジャーナリズム状況のなかでも、ひるむことなく地域に根差し、自身の信念を守りながら、潤沢とはいえない環境下で番組づくりを続ける作り手と、そんな仕事を夢見る予備軍にエールを送ること。そこには批判はいらない、それよりもエールを――これが隈元のスタンスである。

それぞれの街や放送局で出会った人々への温かく優しいまなざし。書籍化されて読み直すと、隈元のそんな筆致が全編に溢れている。本書で唯一、隈元が疑問を呈するのは、臨時災害放送局やコミュニティFMをめぐる行政の無策ぶりだ。作り手や弱者たちへの眼差しが優しければ優しいほど、けっして声高ではないものの、杓子定規な制度への静かな怒りが際立つ。

*

悔やまれるのは、連載の20回を優に超えるペースで行われた隈元の取材行に、編集者として一度も同行できなかったこと。隈元が各放送局や市井の人々の胸襟にどのように入り込んで信頼関係を築き、そこで何を見て、聞き出し、アウトプットしたのか――。その過程を体感することができなかった。

「(各局を訪ね歩いて話を聞くという)この仕事は、本来は君たち民放連の職員がやるべきことじゃないのかな...それをぼくが代わりにやってるんだよ」――隈元はよくそう言っていた。編集者としてだけでなく、事務局の一員として、それが実現するまでは自分はまだ「隈元学校」の落第生、留年したままである。

<TBSラジオ『永六輔の誰かとどこかで』の

最終収録を終えた永六輔氏と打ち上げの席での隈元氏

(2013年9月27日 中井征勝氏撮影)>