21時間42分――。

みのもんたが2006年に記録した「1週間でテレビの生番組に出演した時間」だ。これはギネス・ワールド・レコーズに認定されている。翌々年の2008年には、「22時間15秒」に自らのギネス記録を更新。みのもんたは紛れもなく、日本を代表する「司会者」だった。それだけではなく、日本の放送史の変遷を象徴する人物だったといっても過言ではないだろう。

みのもんた(2025年3月1日、80歳で没)が生まれたのは、1944年8月22日。奇しくも長らくお昼の生放送でしのぎを削ることになるタモリと同じ誕生日(タモリは翌年の1945年生まれ)であることも有名だ。みのが戦中、タモリが戦後生まれ――そのわずかな差が、日本社会の時代精神の転換を象徴しているかのようだ。

文化放送アナウンサーとして人気DJに

彼が「みのもんた」となったのは、文化放送入社3年目の1969年、『セイ!ヤング』の月曜パーソナリティに抜擢された時だった。本名の御法川法男の「みの」と申年生まれの「もんた」を組み合わせ、放送作家・タレントでのちに参院議員となる野末陳平が命名した。ちなみに彼の第一志望はTBSだったが、それがかなわず文化放送に入社した。その年、TBSに入ったのが同い年の"ライバル"久米宏だった。

このころ、"テレビの時代"が到来していた。その一方で、ラジオでは、ともに1967年から始まった『パックインミュージック』(TBSラジオ)と『オールナイトニッポン』(ニッポン放送)の成功により、いわゆる「深夜ラジオ」が若者文化の中心となっていた。そうした中で、文化放送でも若者向け深夜ラジオ番組をつくることとなった。それが『セイ!ヤング』だった。

「喋りたいことを喋って、好きな曲をかけて、ニュースを読めばそれでいい」

番組開始にあたって上司に言われたのは、それだけだったという¹ 。それならできるかも、と安易に引き受けたみのだったが、いざアナウンサーが2時間半も喋り続ける仕事はほかにない。一体何を喋っていいかわからない。「これはとんでもない仕事を引き受けてしまった......」と後悔しつつ、悪戦苦闘の日々が始まった。

「とにかく、時間を言葉で埋める。 考えない。考えたら口が止まってしまう。浮かんだ言葉はすぐに喋りに変える。考えない。喋る」¹

それだけを肝に銘じ喋り続けると、最初はポツリポツリとリスナーからのはがきが来はじめ、やがて、せきを切ったように大量のはがきが届くようになったのだ。

そうなると、もはやみのもんたの独壇場。歯切れの良い語り口とユーモアあふれるトークで、"深夜ラジオ(放送)ブーム"の牽引者のひとりとなった。その人気でテレビからのオファーも舞い込んだ。テレビの"深夜"枠をつくったともいえる『11PM』(日本テレビ)から、ラジオブースを再現したセットで、ラジオのように喋る企画に出演したのだ。

番組で曲をかければ、レコードが飛ぶように売れる。レコード会社からは連日の接待攻勢を受けた。気分が良かった。だが、好事魔多し。

番組開始から4年がたった頃、「ヤングが聴く番組だから、そろそろ若い人に替わってもらう」と、まだ30歳にもなっていなかったにもかかわらず、みのは降板させられたのだ。

華やかなラジオブースから地味な「定時ニュース」読みへ、さらにはラジオの広告収入減により営業部へと異動になった。スーパーマーケットでのタイアップ商品販売に駆り出されたりもした。それでも腐らずに、即売会で売上トップの成績を叩き出すと、それを"置き土産"に、1979年9月、文化放送を退社した。

苦境時代に培われた庶民感覚と営業マン的センス

折しも、その数カ月前に"ライバル"の久米宏もTBSを退社し、フリーとなって大活躍を続けていた。自分も『セイ!ヤング』などを人気番組に仕立てたという自負がある。ならば、フリーとなった自分をメディアが放っておくわけがない。そんな思いもあっただろう。だが、その思いは打ち砕かれた。仕事はほとんど来なかった。結果、父親が経営する水道メーター製造・販売会社の日国工業(現・ニッコク)に入社し、その新人営業マンとして全国を飛び回る日々が始まった。

この『セイ!ヤング』降板からの苦境が、真の意味で「みのもんた」という"怪物"を生み出した要因に違いない。この時期に培われた庶民感覚とビジネスマンとしての顔が、単なるアナウンサーとは一線を画す彼の個性を確立させたのだ。

そんなみのもんたに1981年、"救いの手"が差し伸べられる。『プロ野球ニュース』(フジテレビ)の土日キャスターに抜擢されたのだ。文化放送時代の実況中継を覚えていたプロデューサーが、声をかけてくれたのだ。

もちろん、「やらせてください!」と二つ返事だった。

ここから"みのもんたの逆襲"が始まった。

その名を轟かせたのは、何といっても「プロ野球珍プレー・好プレー」のコーナーだ。もともとは、予定されていた試合が雨ですべて中止になった日の『プロ野球ニュース』で米メジャーリーグ中継の映像を流しているときに、軽い調子で英語の実況にその場で思いついたセリフでアドリブで"アテレコ"したのが始まり。それをスタッフが面白がってコーナー化。それが好評を博し『プロ野球珍プレー・好プレー大賞』(1983年~)として番組化したのだ。その軽妙軽薄に笑わせる感情豊かなナレーションは、みのもんたの代名詞となった。中日ドラゴンズ・宇野勝の伝説的「ヘディング」事件は、みのもんたのナレーション込みで頭の中で再生されるし、広島東洋カープの達川光男のデッドボール問答は、みのもんたの真骨頂。

「(達川)『見てよ。ここに当たったんすよ。ここに当たったからちょっと痛いなと思ってるんすよ』(審判)『ええ?』(達川)『頼みますよ。当たってますよこの指に。当たってんの。で、ちょっと、あんた見てた?見てた?』(キャッチャー)『見てねえよ』(達川)『見てたでしょがなあ』(落合)『しつこいんだよ、達川はよ、本当に』(監督)『ちょっと、うちの達川の言うことたまにゃあ聞いてくださいよ審判』(審判)『だから聞かねえんだよ!』(監督)『ええ?まあしょうがないな、(達川に向かって)戻れ戻れ戻れ戻れ。あそこまで審判に言われたんじゃしょうがないな』(達川)『だってさ、今のは......』(監督)『達川、お前もよう言うなあ』」――と複数の人物になりきったアテレコは抜群だ。「珍プレー」の面白さを数倍にも増幅させた。

「相手の顔が見えるから、喋ることができる」

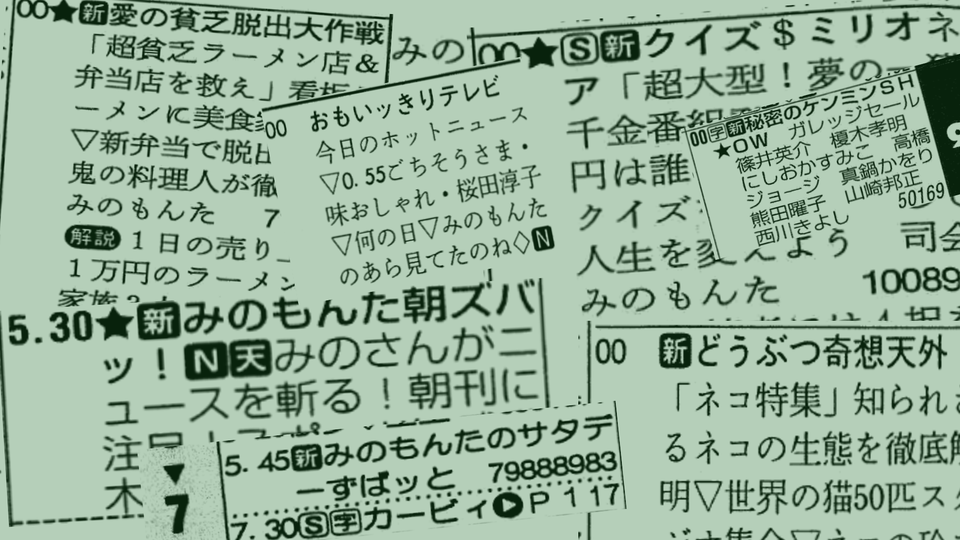

そしてもうひとつの代名詞が生まれる。『午後は○○おもいッきりテレビ』(日本テレビ)である。

当初は、コーナー司会のみを担当していたが、初代司会者の山本コウタロー降板に伴い、1989年から2代目司会者となった。当時、お昼の時間帯は『森田一義アワー 笑っていいとも!』(フジテレビ)が"絶対王者"。そうした中で、健康情報を主体にした生活情報番組として徐々に人気を確立していく。その中でも特に人気だったのが、相談コーナー「ちょっと聞いてョ!おもいッきり生電話」だ。主婦の悩みに寄り添い、「お嬢さん」などと語りかけ、ときに痛烈な説教を浴びせるスタイルは評判となり、『いいとも』に匹敵する視聴率を叩き出すようになっていった。

彼が番組中に紹介する商品は瞬く間に売れていく。いわば『おもいッきりテレビ』は、生活すべてをテーマにした情報番組の形を借りた、みのもんたのトークショーだった。

「要するに喋りに必要なのは、『相手の顔』を意識することだと、僕は思うんですよ。テレビやラジオで喋っていると『喋っている相手が見えないだろう』とよく言われます。でも僕には見えるんですよ。見えるから、喋ることが出来る」²

まさにそれは、即売会や営業マンとして全国を回った経験の賜物だろう。

テレビメディアの求心力低下ともオーバーラップ

その後もみのもんたは多彩な才能を発揮した。動物番組『どうぶつ奇想天外!』(TBS)でのユーモラスなナレーション、クイズ番組『クイズ$ミリオネア』(フジテレビ)で生んだ「ファイナルアンサー?」という流行語、アイドルバラエティ『学校へ行こう!』(TBS)での重要な"重し"役、そして情報・報道番組『みのもんたの朝ズバッ!』(TBS)では世論を動かす「論客」としての地位を確立した。あらゆる形式の番組でそのアクの強いキャラクターが存在感を放っていたのだ。

特に『ミリオネア』でのそれは、テレビならではの面白さや、アクの強い自らのキャラクターを知り尽くしたみのもんたならではのもので、まさに、"みのもんたショー"だった。だが、時代の流れはみのもんたの"アク"を許さなくなりつつあった。かつて親しみやすさとして受け入れられていた「お嬢さん」という呼びかけも、次第に「上から目線」と捉えられるようになった。そして2013年、次男の逮捕と自身のセクハラ疑惑が重なり、『朝ズバッ!』を降板。急速に求心力を失っていく。それは変わっていくテレビ環境や視聴者の意識との乖離を象徴するかのようだった。

2020年に『秘密のケンミンSHOW』(読売テレビ)の司会の座から降りると、事実上、みのもんたはテレビの世界から姿を消した。

みのもんたの"アク"は、まさに昭和から平成にかけての「テレビ」そのものだった。彼の司会術は多大な影響を与え、情報バラエティというジャンルを確立させた。一方で、その成熟の果てに抱えた矛盾によって失墜したのもまた、テレビというメディアの求心力低下の軌跡と重なる。

みのもんたが放送界に刻んだ軌跡は、成功と失敗の両面から現代メディアを考察するうえで重要な示唆を与えている。彼の成功と失敗を冷静に見定めることこそが重要で、それが「みのもんた」という稀代の存在の正しい追悼の仕方に違いない。彼は単なる「司会者」を超越し、一つの時代を象徴する存在として、日本の放送史に確固たる足跡を残したのだ。

(文中敬称略)

¹ みのもんた『敗者の報道』(TAC出版、2014年)

² 『文藝春秋』2020年4月号