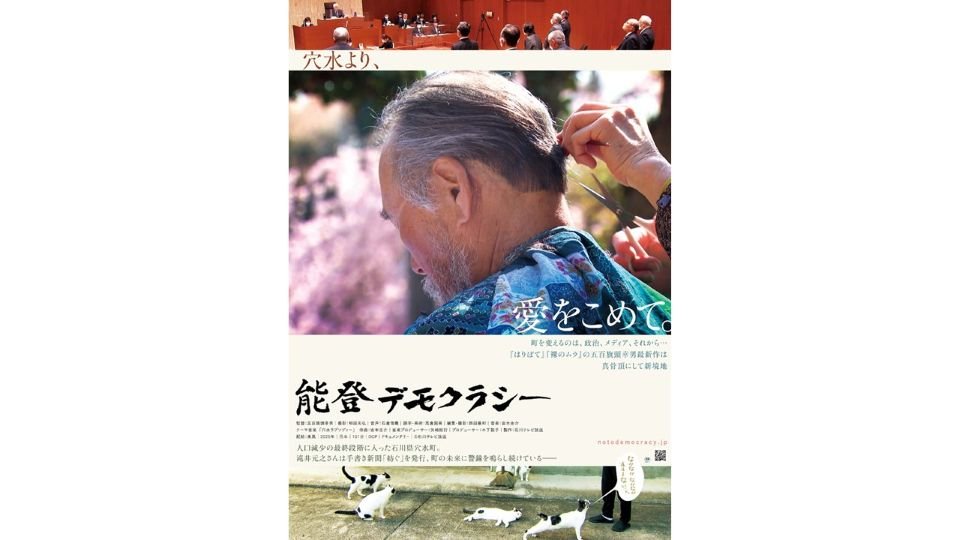

ドキュメンタリー映画『能登デモクラシー』の公開が5月17日に東京のポレポレ東中野と大阪の第七藝術劇場で始まり、順次全国で公開される。作品の舞台は石川県穴水町。人口7,000人を下回る過疎の町で手書きの新聞「紡ぐ」を発行し続ける元中学校教師・滝井元之さんの日々を追い、ローカルメディアの存在意義を重ね合わせながら、惰性と忖度がはびこる役場と町議会の関係のいびつさを浮き彫りにしていく。

民放onlineでは、同作の監督を務めた石川テレビ放送の五百旗頭幸男さんと、本年3~4月のTBSドキュメンタリー映画祭2025で上映された『劇場版 クマと民主主義』でプロデューサーを務めた北海道放送(HBC)の山﨑裕侍さんのお二人による対談を企画した。『劇場版 クマと民主主義』はクマ被害に悩む北海道島牧村のクマ対策をめぐる取材から村議会の不透明さなどの民主主義の現状にもスポットを当てる。両作品に共通する、地方で起きている政治・民主主義の課題と地域メディアの役割・意義を中心に話し合っていただいた。(編集広報部)

『能登デモクラシー』が描く人口減少最終段階の町

山﨑 五百旗頭さんの作品は北海道でも拝見し、いつも刺激を受けています。今作も五百旗頭節というか、本当にすばらしい映画でした。

五百旗頭 ありがとうございます。山﨑さんのご活躍もすさまじいばかりです。『劇場版 クマと民主主義』の舞台になった島牧村と私が今回の映画『能登デモクラシー』で取材した穴水町には共通点があり、とても興味深く拝見しました。穴水町のある奥能登地域の過疎の進み方は、高齢者と若者が共に減っていく人口減少の最終段階に入っていて、この国の10年から20年ぐらい先を行っているので、まずは過疎をしっかり見つめようという思いがありました。穴水町存続への危機感が町民の中にもあるほどに人口減少が進んでいるのに、町の民主主義が壊れかかっているという状況もあったので、一定期間きちんとカメラを入れて取材することが出発点でした。

一つ補足すると、石川県の小さな自治体の場合、テレビメディアが恒常的に取材に入ることはほとんどありません。穴水町もそのうちの一つで、常に取材しているのは地元の北國新聞と北陸中日新聞だけという状態でした。ですので、取材するのは僕らの責任でもあります。また、僕の取材によってハレーションとかアレルギー反応みたいなものも起こるだろうから、そういったものも含めて撮りたいという考えもありました。

<滝井元之さんがつくり続ける手書きの新聞「紡ぐ」>

今回の映画の前に2024年5月に同タイトルでテレビ版を放送しました。この放送によって、いい意味での誤算でしたが、町が変わり始めたんです。町民も議員も町役場の職員も、町長までもが変わりつつある姿を目に見える形で映像に収めることができたので、それを映画としてまとめようと考えました。タイトルは同じですが、テレビ版と映画版では全く別物になっています。テレビ版は過疎と民主主義の崩壊がテーマ、映画版は民主主義の再生もテーマに加わっているので、そこが決定的に違います。

国のひずみは地方に現れる--『クマと民主主義』

山﨑 実は『クマと民主主義』というタイトルでこれまでにテレビドキュメンタリーを3本つくっていて、全てサブタイトルが違っています。最初は、2019年12月に「猟銃を奪ったのは誰か」で、クマ騒動で島牧村が揺れているという内容です。その後、2020年5月に「記者が見つめた村の1年10か月」として、解決策の模索を始めたところを描きました。2024年7月の「騒動の村からトップランナーへ」は、村議会の変化、若手ハンター育成のための補助金を支給する新条例の制定、電気柵の設置などを取り上げ、クマ対策のトップランナーになったことを伝えました。今回の『劇場版 クマと民主主義』は、占冠村(しむかっぷむら)の事例など、島牧村以外の取り組みも含めてまとめた形です。JNN系列は、TBSテレビが2021年から「TBSドキュメンタリー映画祭」を毎年、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌で開いていて、HBCは2023年から参加しています。ここ数年、クマ問題は全国的な課題になっており、北海道にはいち早くこの問題に向き合ってヒントを見つけた村があるので、劇場版で全国に伝えたいと考えました。

<TBSドキュメンタリー映画祭2025で上映した『劇場版 クマと民主主義』>

地方にはこの国のひずみが課題として現れやすい。地方には多くの課題があり、その背景には地方議会の機能不全や住民の政治への無関心、あるいは情報公開に後ろ向きな政治風土が見えてきます。これは民主主義のゆがみのようなもの。僕たちローカル局の記者は、そのような日本各地の課題の最前線にいる。それを修復する現場でもあるとも思います。だから、取材したものをドキュメンタリー番組で表現するときの切り口として「民主主義」という言葉を入れています。『クマと民主主義』の後、札幌市で起きたヤジ排除事件を取り上げた『ヤジと民主主義』、放射性廃棄物の処分をめぐる"核ごみ問題"を取り上げた『核と民主主義』というドキュメンタリー番組もつくりました。

地域メディアの存在意義

山﨑 島牧村の取材では、クマ対策としてハンターへの報奨金の支払いに反対している重鎮議員から話を聞きたくても、当初は取材に応じてもらえませんでした。最終的に村議会はクマ対策として若手ハンター育成のための補助金支給を条例に定め、当初は村議会にテレビカメラ取材を認めていなかったのを改め、重鎮議員もきちんと取材に答えるようになりました。一番取材したかった人であり、かつ僕らがある種、悪者のように描いてしまった人にきちんと取材できたのがよかったと思っています。

僕が『能登デモクラシー』をすばらしいと思うのがその点でした。町長に物申しても、悪者のように一色で描かず、取材での向き合いの中で町長の変化をしっかりと描いています。警察やノーコメントを貫くような人を批判するのはとても簡単です。けれども五百旗頭さんは、自身の存在も画面に見せて取材手法も明らかにしながら、対話を通じてお互いが変化していく過程も含めて作品の世界観をつくり上げています。この過程自体が、デモクラシーなのではないでしょうか。対立するものがあったときに、どちらかを善、一方を悪と分かりやすく描くのではなく、グレーな部分をどこまで解像度高く描くか――、『能登デモクラシー』は作品全体を通してそれが実現されていました。

五百旗頭 そこは、僕も意識したところです。大手のメディアではなくて、地域に根を張ったメディアだからこそできる取材手法や、柔軟に変えていける部分があると思うんです。これまでは半ばジャーナリズムの大原則みたいなものが重しになって、自分たちの態度をなかなか変えられなかった部分も少なからずあったと思います。ここでは明かせませんが、終盤のシーンでは、その大原則から離れたと受け取られかねない判断をしています。地域メディアとしてやるべきことは何なのかを考えた結果です。

重要なのは、これからもちゃんと取材し続けていくと態度表明したうえでウオッチしていく中で、町が本当に変わっていく可能性があるわけです。その余白を取材手法としても表現としても残すことによって作品を見た人が希望を見いだせるようにしました。この判断は葛藤がありましたが、山﨑さんがおっしゃったように僕らが地域メディアだからできる手法なんだと思います。いま、これだけ"オールドメディア"への批判が高まり、変えるべきところは変えていかなければならないと思う一方で、きちんと守らなければならないところも当然あります。

山﨑 全国的なニュースになる出来事が地方で起きたとき、東京からメディアがたくさん押し寄せて地方の現場を荒らして帰っていく形になりがちです。そんなとき、その報道によって批判された人とも僕たち地域メディアは翌日以降も付き合っていくわけです。そういう現状で、ともすれば言いたいことを言わずにただ仲良くするような記者やメディアもいる。五百旗頭さんのスタンスは、指摘すべきことは指摘しても、切って捨てるのではなく、その後も会いに行き取材を続けています。これは、批判だけするのでもなければ批判しないというどちら側にも落ちない、誰も行かない道を歩んでいるような印象を持ちました。僕らが目指す地域メディアのあり方を提示していただいていると思います。

民主主義を成立させるもの

五百旗頭 今おっしゃった部分は、山﨑さんが『クマと民主主義』を継続された中でも示されていますよね。一過性で事象を追うとか、批判する、疑問を呈するとかではなく、その先をきちんと描き出しています。それが僕ら地域メディアと大手メディアとの決定的に違うところです。例えば『劇場版 クマと民主主義』では、ハンター側と漁協側が村議会で完全に対立していて、ある意味で民主主義が壊れていたわけですよね。何よりも大事な住民の命をないがしろにして、自分たちのメンツや立場が前面に出てしまっていた。しかし、その後、明らかに変わりました。あの変化の前に何があったんですか。

山﨑 僕らの放送を評価してくださる住民もいれば、放送によって傷ついた人もたくさんいたはずです。一方で、議員同士がお互いに相手が何を考えているのか放送を通じて知ったという面もあるでしょう。支持基盤が漁師の議員なら彼らの意見を議会に反映させようとするけれども、クマがよく出没する里山に近い住民の話を聞くと、クマ対策の重要性も分かると思います。その意味で、僕らの放送や地元紙の報道を通じてクマ対策の大切さについて議員自身の課題意識も変わっていったのかなと思っています。ただ、僕らメディアの果たした役割はそれほど大きくはない。少しでもいい影響を与えることができたら本望かなと思っています。

五百旗頭 危険が本当に差し迫っているという抜き差しならない状況になったときに、どのように行動しなければならないかを考えた結果だろうと想像できます。それは今回の能登半島地震という震災を経て穴水町が変わっていったこととも通ずる部分があると思いました。

議会と首長の二元代表制があっても、それだけでは民主主義は成り立ちません。そこに住民がいて、さらにメディアも入って、この四者がそれぞれの役割を果たすことで民主主義が本当に成り立つ。穴水町を取材してそう思いました。震災や僕らの放送だけが変化の要因ではありません。滝井元之さんという『能登デモクラシー』の主人公が、手書きで新聞をつくり、自分の足で住民に配達し、自分の言葉を添えて手渡す――いわば記者の原点とも言うべきような活動を合わせて16年間続けてこられていた。それに対する住民の滝井さんへの深くて強くて温かい信頼という土台の上に震災が起こり、僕らの放送もあったから起こり得た変容だったと思うんです。

<手書きで新聞をつくり続ける滝井元之さん>

だから、前述の四者のうちどれか1つを欠いていても駄目だとは思います。SNSやネット空間だけを頼りに生きている人たちからしたら退屈だと思えるような滝井さんの活動でも、こつこつと続けられていたことが、何よりも民主主義を支えていたし、町を変えることができた最大の要素だと思いますね。

"オールドメディア″の良さを体現する滝井さんの「紡ぐ」

山﨑 滝井さんが能登半島地震後に発行する「紡ぐ」の見出しの一文字を書き始めるシーンは、葛藤がよく伝わってきて心に残りました。SNSに強い言葉を簡単に投稿して、いいねボタンをすぐ押してしまうような今の時代の中で、葛藤しながら書くことの尊さを感じます。そういうメディアもあるんだということも含めてすごく共感しました。

五百旗頭 いかにバズらせるか、いかに拡散させるかみたいなことにネット空間は支配されています。しかし、地味で平凡な題材であっても、滝井さんのようにこつこつと丁寧に取材してファクトを積み上げ、問題の本質に迫る取材ができる、表現ができる。これが僕たちオールドメディアの最大の持ち味ではないでしょうか。滝井さんが体現していることは、僕らが絶対に見失ってはならないことです。今のこの時代だからこそ強く思いました。

<オンラインで行った対談(五百旗頭さん㊧と山﨑さん㊨)>

ドキュメンタリー表現の幅と可能性

五百旗頭 日本国内におけるドキュメンタリーに対する認識の遅れを感じます。ストレートニュースのために取材するときは客観性を意識しますが、それとて厳密な客観性というのは無理で、カメラマンの撮影、記者が書く原稿、編集、いずれにも主観が存在するという認識が世界標準ですよね。ところが、日本はなぜかそこに客観性だとか公平性ばかりが取り沙汰され、それにとらわれすぎている部分があると思います。そこが、もどかしくもあり、窮屈に感じますね。

今は動画配信サイトで外国のドキュメンタリーを見られるし、国内にもテレビ局制作とは違ういろいろなドキュメンタリー作品があるので、そういう作品に触れていれば、いかにテレビがつくるドキュメンタリーの表現が狭いものなのかが分かると思います。もう少し視点を広げて見ていけば、国内におけるドキュメンタリー市場はまだまだ小さいし、欧米に比べたらポジショニングが全然低いですから、可能性がある分野だと思います。

山﨑 五百旗頭さんがおっしゃるとおり、日本のドキュメンタリーに対する見方は非常に一面的だと思います。ニュースと混同しているような気もします。どちらかというとニュースは情報で、速報性を求められ、対立する問題を扱うときには両論併記みたいな伝え方もありますが、ドキュメンタリーはある種"表現"なんですね。「私はこう思う」「あなたはどう思う」というものだと思うんです。そこに両論併記は必須ではなく、反対意見も紹介しますが、「けど、こうじゃない?」という制作者のメッセージは必ず入る。その手法としてノーナレーションもあれば再現もあるし、役者を使ったドラマもある。海外のメディアがつくるネイチャードキュメンタリーのように、ジャングルで実際に撮った映像だけでなく、別の場所で撮った映像を編集で加えることもあります。

日本でのドキュメンタリーへの理解が非常に狭いと感じつつも、例えば北海道出身の藤野知明監督がつくった『どうすればよかったか?』という映画は、とてもお客さんが入っています。テレビに対する消化不良や、見たいものがないと思っている人に、訴えかける力があったのかなと考えると、ドキュメンタリーの可能性はまだまだたくさんあるのかなと思います。逆に、今が未熟な分、つくり手が世界のいろいろな種類のドキュメンタリーを提示していくことで、見ている人のリテラシーを高めていき、ドキュメンタリーのファンを増やしていくことも僕たちの役割かなと思っています。

五百旗頭 報道とドキュメンタリーで決定的に違うのが、ドキュメンタリーは表現であり、情報の引用でもなければ羅列でもなく、物語として描くこと。そんな捉え方の違いがあります。もちろん公平性も求められますが、ドキュメンタリーにおいては公正さが必要です。公正さとは、両論併記で平等に扱うということではなく、つくり手の主観に基づいて描くことによってどれだけ本質に迫ることができているかということ。そこに僕らの公正さを伴う表現があると思います。本質を求めることにおける公正さは必要だと思います。

制作のモチベーション

五百旗頭 ずっと小さなローカル局で映像制作をしてきたので、大きなメディアの人たちから言われる言葉に奮い立つことがあります。例えばローカル局制作のドキュメンタリーに対する「それってローカルあるあるでしょう」といった言葉です。それで切り捨ててしまったら、僕ら地域メディアがいる意義は何なのかという話じゃないですか。マスメディアの中では弱い立場だからこそ、それをいつかひっくり返してやろうという気持ちが僕の一番のモチベーションです。それが実際に可能な時代になっています。ローカル発の映画を全国公開できるし、世界への道も開けています。

山﨑 今、北海道で「北海道ドキュメンタリーワークショップ」という民放とNHK全局が参加してドキュメンタリーを学ぶ取り組みをしています(編注=関連記事はこちら)。個人で頑張るだけでなく、北海道全体で盛り上げていくこともやらなければと感じています。また、若い記者と一緒に組むことが多いので、「ドキュメンタリーは面白いよね」とか、「これは大事だよね」というのを次世代に伝えていく、そういう仲間を増やしていくことも大事かなと思い、20代の記者と一緒にドキュメンタリー番組を年に何本かはつくるようにしています。

僕はプロデューサーをやることが多く、現場に出る機会が減っていますが、たまに自分がこだわっているテーマの取材に行くとメディアは自分しかいないということがよくあるんです。そういうときは奮い立ちますね。「自分しかこの現場を目撃していないんだ」と思うと、これは伝えなきゃと感じます。ドキュメンタリーは、つくり手にとっては自分が社会を理解する、あるいは世界を把握する一つの大きな方法だと思うんです。だから取材すればするほど、つくればつくるほど自分の視野が広がっていくように感じると同時に、そこでまた迷いや新たな問いが生まれます。これが、つくり続けるモチベーションになっています。

※映画『能登デモクラシー』の上映情報などはこちら(外部サイトに遷移します)。

(2025年5月2日 オンラインで実施)

石川テレビ放送 報道制作局ドキュメンタリー制作部専任部長

五百旗頭幸男(いおきべ・ゆきお)

1978年兵庫県生まれ。同志社大学文学部社会学科卒。チューリップテレビを経て、2020年石川テレビ放送入社。『異見~米国から見た富山大空襲~』(16年/民放連賞優秀など)、『沈黙の山』(18年/民放連賞優秀など)などを制作。富山市議会の政務活動費不正問題を追った『はりぼて~腐敗議会と記者たちの攻防~』(16年)で文化庁芸術祭優秀賞、放送文化基金賞優秀賞、民放連賞優秀などを受賞。映画『はりぼて』(20年/砂沢智史と共同監督)は、全国映連賞、日本映画復興賞などを受賞した。石川テレビ放送へ移籍後に制作した『裸のムラ』(21年/地方の時代映像祭選奨)と『日本国男村』(22年/民放連賞最優秀)の両作品を基にした映画『裸のムラ』(22年)を公開。富山市議会政務活動費不正受給問題の取材で菊池寛賞、日本記者クラブ賞特別賞、JCJ賞、ギャラクシー賞大賞を受賞。

北海道放送 コンテンツ制作センター報道部デスク

山﨑裕侍(やまざき・ゆうじ)

大学卒業後、制作会社入社。テレビ朝日『ニュースステーション』『報道ステーション』で犯罪被害者などを取材。北海道放送へ転職後、臓器移植などのドキュメンタリーで民放連賞・ギャラクシー賞・芸術祭賞などを受賞。プロデューサーとして『ヤジと民主主義~小さな自由が排除された先に~』(20年/芸術祭優秀賞、JCJ賞)、『ネアンデルタール人は核の夢を見るか~"核のごみ"と科学と民主主義~』(21年/芸術祭優秀賞、JCJ賞)、『性別は誰が決めるか~「心の生」をみつめて~』(22年/放送文化基金賞最優秀賞)など。映画『ヤジと民主主義 劇場拡大版』(23年)を監督。第74回芸術選奨文部科学大臣賞受賞。